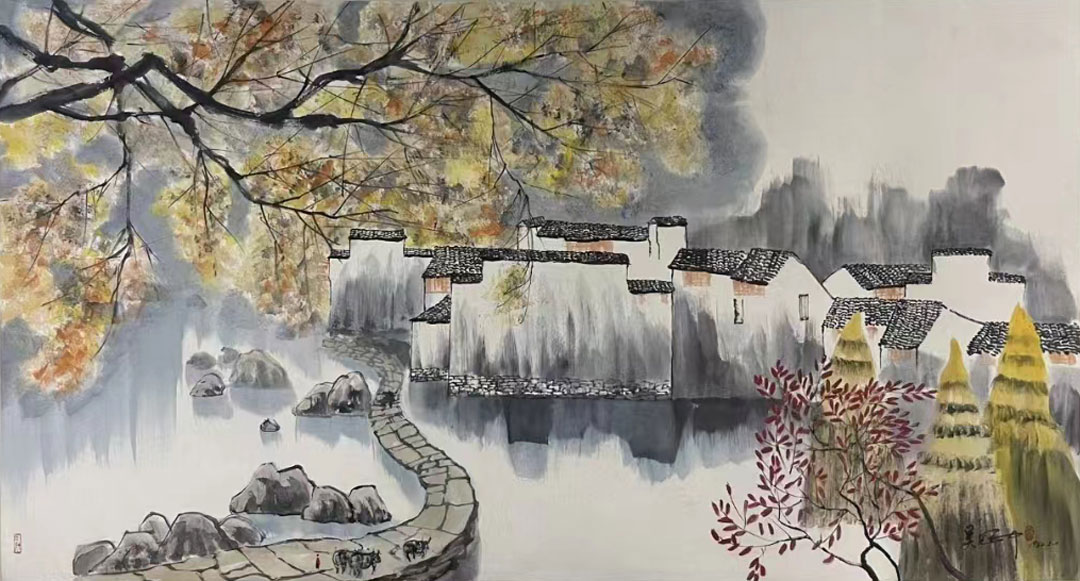

吴冠中 (1919~2010)是二十世纪后期中国画坛无法忽略也无可代替的人物。吴冠中以其浓厚的民族情怀和赴法留学经历,不断进行中西合璧艺术探索,形成个人独特的绘画语言,成为贯穿中西的艺术家,在中国画坛上具有举足轻重的地位。下面从庋藏多年其数百件作品中悉心甄选谨献吴冠中彩墨画极品佳构《水乡秋韵》,以飨藏家。120×240 cm。非专业拍照,图片仅供参考,所有藏品信息以实物为准。

△吴冠中《水乡秋韵》120×240cm

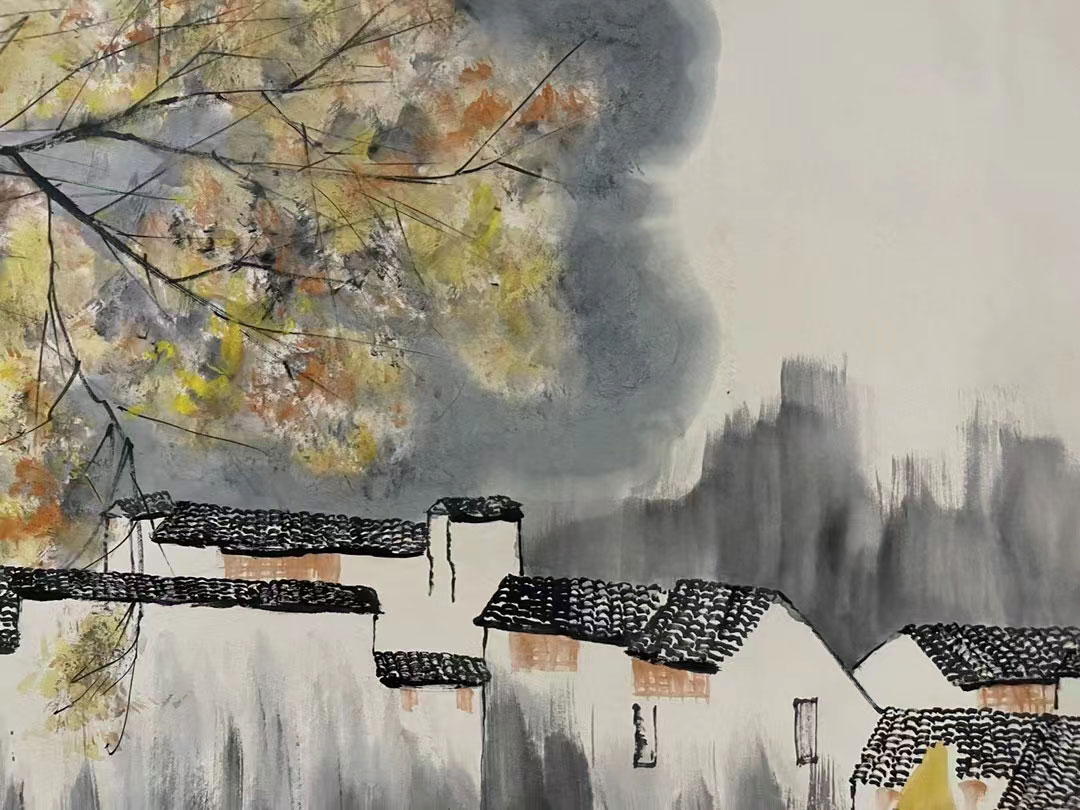

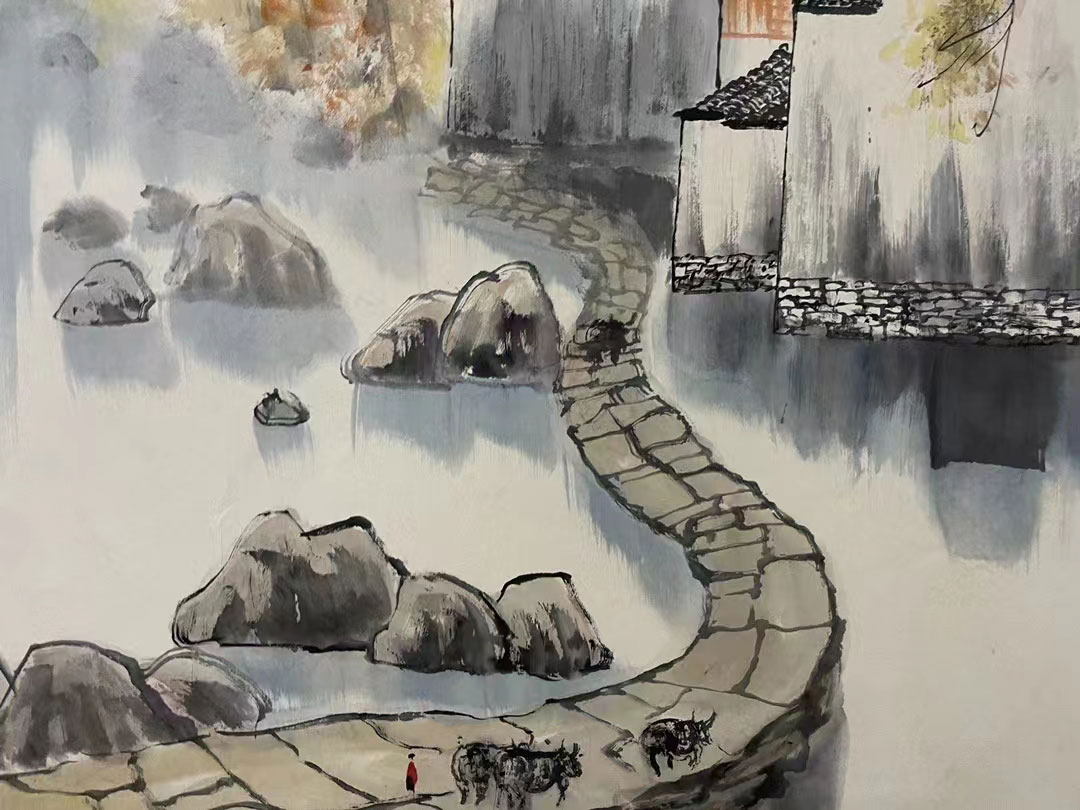

△吴冠中《水乡秋韵》局部-1

△吴冠中《水乡秋韵》局部-2

△吴冠中《水乡秋韵》局部-2

△吴冠中《水乡秋韵》局部-3

△吴冠中《水乡秋韵》局部-4

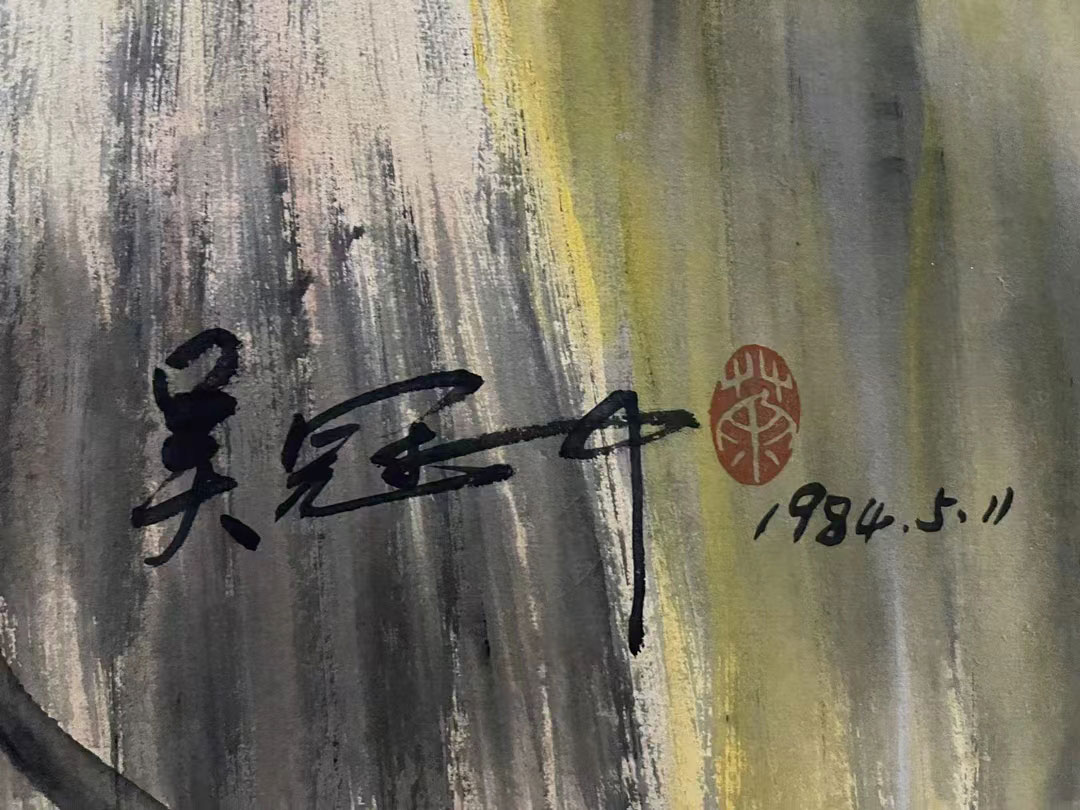

【题识】吴冠中。1984.5.11 钤印:荼

吴冠中可以在油画、水墨之间自由往来。他不像中国其他艺术家,曾因唯恐失去民族性而困惑!我们从吴冠中的作品中可以看到,吴冠中并没有有意识地去寻求中西的结合,而尽力做到水到渠成,单凭他发表的文字就足以让他在艺坛上占一席之地,尤其是他那样强烈、简练与坦诚的表达方式,可与他所崇拜的凡·高媲美。——评论家苏立文

吴冠中注重写生,足迹遍布海内外。一生都在探索西画中国化、中国画现代画的道路上,曾提出在美术界引起巨大震动的“笔墨等于零”和“缺少形式美的画家,一如没有武器的战士”的观点。其运笔行墨并不符合传统标准,却让大英博物馆开了不展览在世画家作品的先河。无论多有争议,吴冠中确确实实地开拓了一片画法新天地。

总体而论,我认为吴冠中先生的艺术价值可以体现在以下三个层次上:

首先,对形式美的探索。作为我国当代著名水墨艺术家,吴冠中非常重视对形式美规律的探索,在实践中他形成了自已独特的绘画创作理念,为我国绘画发展做出了巨大贡献。他提倡把握形式美的规律,认为只有把握形式美的规律,才算把握了美术的核心。

其次,对中西方绘画艺术道路的探索。他终生致力于中国画现代化和油画民族化的探索之路,他用现代设计的审美法则和图形表现语言,把东方水墨画和西方油画两种不同的艺术形式进行糅合,其作品中体现的意境美、形式美、文化美都有着极高的美学价值。

再次,对传统和西方绘画文化的兼收并蓄。他将中国传统文化内涵与西方现代绘画观念有效地结合起来,创作了大量具有现代气息和鲜明个性特征的绘画作品,他做出了对中国传统绘画形式和传统绘画线条的变革,形成了自己的艺术风格。所以,吴冠中一生都在从事水墨画与油画相融合的探索,他借用西方的绘画观念和方法改革中国水墨画,以中国传统的写意画来改造油画。

吴冠中先生延续林风眠中西艺术融合的创作理念,摒弃了传统水墨画的形式和技法,融入西方油画的思维,为中国现代水墨画找到新方向。七十年代开始,吴冠中的创作以油画和水墨画并行为主。或藉西方油画之技法和形式表现传统中国水墨的民族风格;或以传统水墨之墨气韵味和线条表现油画的质感;务求寻找出最得心应手的绘画媒材。吴冠中在八十年代初的艺术实践,实质上是东方美学传统与西方现代艺术语言的一次创造性融合。

八十年代初正值吴冠中水墨创作的高峰,多次来到江南各处写生,创作量旺盛。此幅巨制创作于八四年,吴冠中六十五岁。在本作品中,作家使用彩墨和水墨,利用西画、国画的优点相互补足,使作品效果更为丰满。既有中国画构图小中见大之状,又有油画光影写实之美,如梦如幻,别有一番情趣。以油彩的方式演绎水墨,使水墨既有空灵流畅的风韵,又能呈现如油画的绚丽繁富色彩美感,开创为独特的笔墨风格。

《水乡秋韵》是吴冠中众多描绘江南水乡作品中的一幅,也是极其特殊的一幅。着笔不多,却诗意盈然,充满秋的韵味。白墙黑瓦是吴冠中描绘江南水乡最具符号化的视觉语言,同样也体现在这幅画中。但尤为突出的是黑瓦的画法较为具象,这在其它作品中至今极少得见。墙基基石以及路面青石的画法也较为具象。白墙上视点聚焦在上部一块粉色之中,与画中的橘色、米黄色等暖色形成呼应。湖水是那么静,那么清,宛如明镜一般,与青石小路上红衣牧童及水牛一静一动形成呼应,更为画面增添一丝温馨的气息。

前景金色谷堆和红叶、用局部特写手法描绘横出画面的枝干和色彩斑斓的有着油彩之丰富色感的秋叶为整个画面增添了不少鲜活的气息,遮挡了部分视线,巧妙避开了白墙房屋的大面积色块,为素色和构图增添了不少活力。画中白墙黑瓦的配置,他用曲与直、虚与实的手法,以对形式美的着重追求,将点线面、黑白灰完美融合,加上鲜艳明快的色彩,营造出水乡小镇秋日的空灵与清丽,令人观之韵味无穷。这些色彩的运用不仅丰富了画面的视觉效果,也传达出一种深秋的韵味。深秋是一个充满诗情画意和浪漫的季节,给人一种宁静、温暖和舒适的感觉。

鎏金般的乌桕树在秋风中舒展枝桠,叶片如撒落的铜钱叮咚坠入河网,与岸边谷垛的圆锥形体块构成几何交响——那些被斜阳镀上金边的草垛,既是农人丰收的勋章,又是大地生长出的金色音符。半透明的青灰天际下,错落的马头墙勾勒出灵动的五线谱,而晚归的人与牛,正踏着千年未改的悠然节奏,走进水墨江南的氤氲梦境,感受画家笔下的烟雨柔情。

《水乡秋韵》饱含艺术的“形式美”与“意境美”,高度完成了西方油画创作理念、技法与中国传统国画意蕴之结合,借景抒情意味浓郁。在画面右下角位置,盖有“荼 ”字印章,具有强烈的个人代表性。“荼”为吴冠中十九岁时取的笔名,并且成为他毕生画作中的签名,有个性如火如荼般热烈,艺术隽永耐品之寓意,同样印证本件作品饱含着画家深情,将油画中的签名用于国画当中,亦或许我们可以从此中多少体悟吴冠中的良苦用心。

吴冠中独创的椭圆形“荼”字印章创作于八十年代初,是其艺术哲学浓缩的视觉密码。这方印章跳脱传统文人印学的圭臬,以极端简化的形式承载着双重文化隐喻,成为其颠覆与重构传统的物质见证。印章去除所有边款信息,仅存极度几何化的“荼”字。从字形解构来看,上部“艹”简化为两道激光束般平行线。下部“余”变形为机械齿轮咬合结构。此举将汉字拉出文学性沼泽,推向纯粹视觉符号维度。吴冠中以一枚印章完成对千年印学的“外科手术”:切除“金石趣味”的文人脂肪,植入现代艺术的钢铁骨骼。当这枚椭圆红印落在素宣之上,宛如一颗来自未来的火种,在传统纸面灼烧出穿越时空的虫洞。

八十年代初是吴冠中艺术思想最活跃、创作成果最丰硕、社会影响最巨大的时期之一,奠定了其作为中国现代艺术大师的崇高地位。这一时期,他发表了《绘画的形式美》(1979)、《关于抽象美》(1980)、《内容决定形式?》(1981)、《风筝不断线》(1983)等一系列极具冲击力的理论文章。这些文章系统阐述了他追求艺术本体语言(形式美、抽象美)、批判艺术创作教条(内容决定形式)、挑战传统程式(笔墨等于零)的核心思想。总结而言,吴冠中艺术理论始终贯穿着对艺术本质的追问——艺术的价值在于创造视觉的诗意,传递跨越文化的人类共通情感。

这些观点在刚从“**”禁锢中走出的中国美术界犹如投下重磅炸弹,引发了空前激烈、深入持久的全国性大讨论。他挑战了当时官方艺术体系的主流价值观(主题性、写实性、内容至上)和国画领域的传统审美标准(笔墨中心论),为思想解放和艺术多元探索撕开了关键的口子。这些思想挑战了艺术为政治服务的工具论、打破了传统水墨的封闭体系、为”85 美术新潮”及中国艺术现代转型提供了理论引擎。

八十年代初是吴冠中“水墨现代化”探索开花结果的时期。《双燕》(1981)等许多标志性杰作都创作于这一时期,不在一一赘述。今有幸首次释出此吴冠中八十年代初巅峰钜制《水乡秋韵》,识者当之!吴冠中笔下的江南,是一场水墨与油彩的协奏曲,是形式美与诗意的极致融合,将温婉灵秀的江南水乡升华为令人心醉的艺术符号,达到了“醉美”的境界。

未经允许不得转载:名人字画网 » 醉美江南——吴冠中《水乡秋韵》

名人字画网

名人字画网

太湖之畔——吴冠中《叶荷家园》

太湖之畔——吴冠中《叶荷家园》 典范巨制——吴冠中《江南旧画图》

典范巨制——吴冠中《江南旧画图》 吴冠中《水乡十二条屏》,至臻至精之作!

吴冠中《水乡十二条屏》,至臻至精之作! 吴冠中巨制《山村景色》,珍罕之作

吴冠中巨制《山村景色》,珍罕之作 吴冠中《水乡册页》,集大成之作!

吴冠中《水乡册页》,集大成之作! 吴冠中《江南游春》,绝美精品!

吴冠中《江南游春》,绝美精品! 吴冠中重磅巨制《版纳风情》,首次亮相

吴冠中重磅巨制《版纳风情》,首次亮相 吴冠中丈二《漓江》,重磅巨献!

吴冠中丈二《漓江》,重磅巨献! 傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现!

傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现! 林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝!

林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝! 刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制

刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制 潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!

潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!