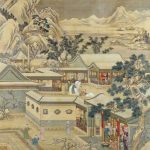

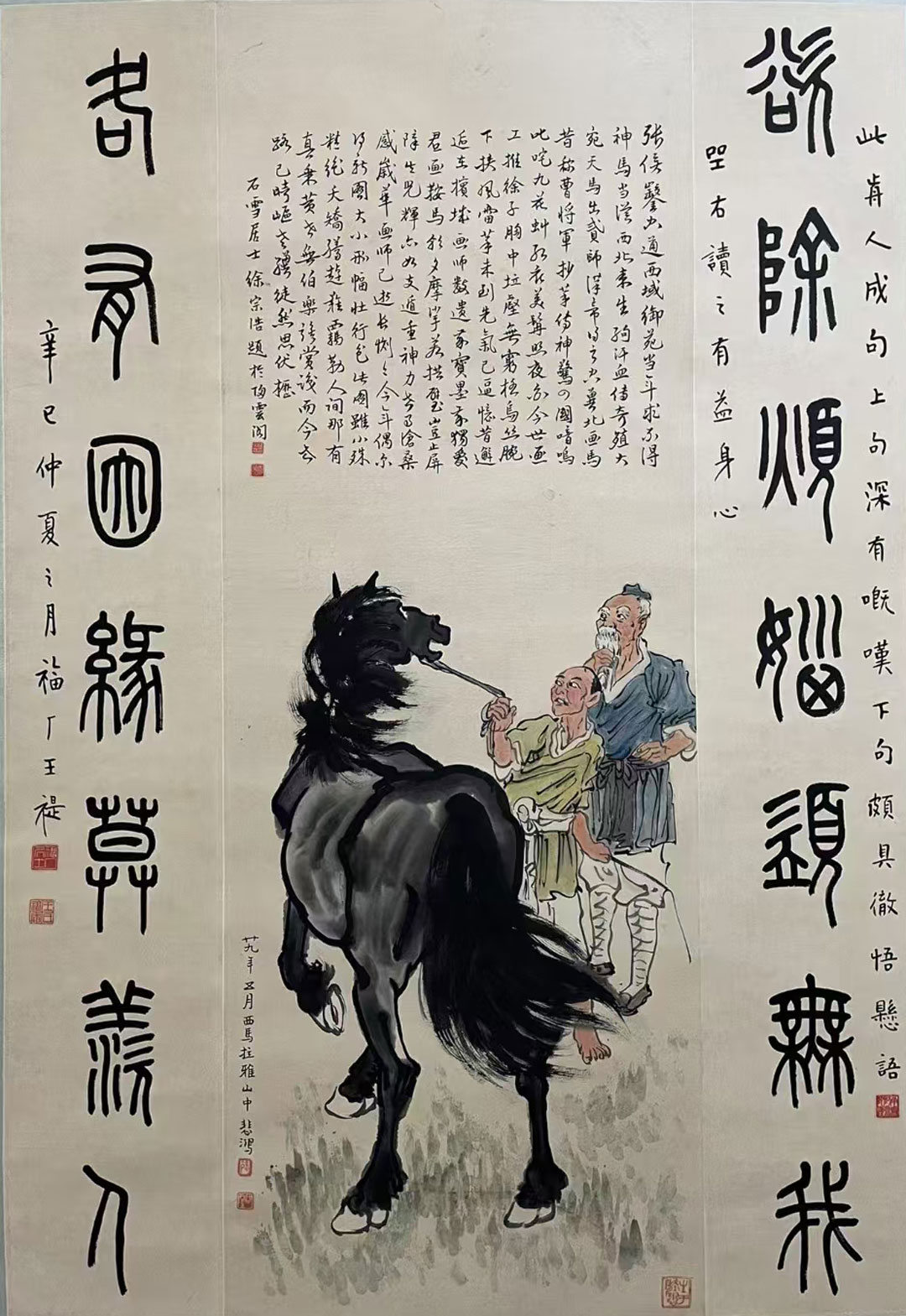

徐悲鸿的《九方皋》是中国现代美术史上的里程碑式作品,不仅体现了其个人的艺术造诣,更承载了深刻的社会寓意与时代精神。该系列作品取材于《列子·说符》中九方皋相马的故事,通过中西艺术技法的融合与象征性表达,展现了徐悲鸿在人物画领域的突破性成就。下面从庋藏多年其数百件作品中悉心甄选谨献徐悲鸿仕女画《九方皋》,以飨藏家。非专业拍照,图片仅供参考,所有藏品信息以实物为准。

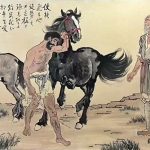

△徐悲鸿《九方皋》

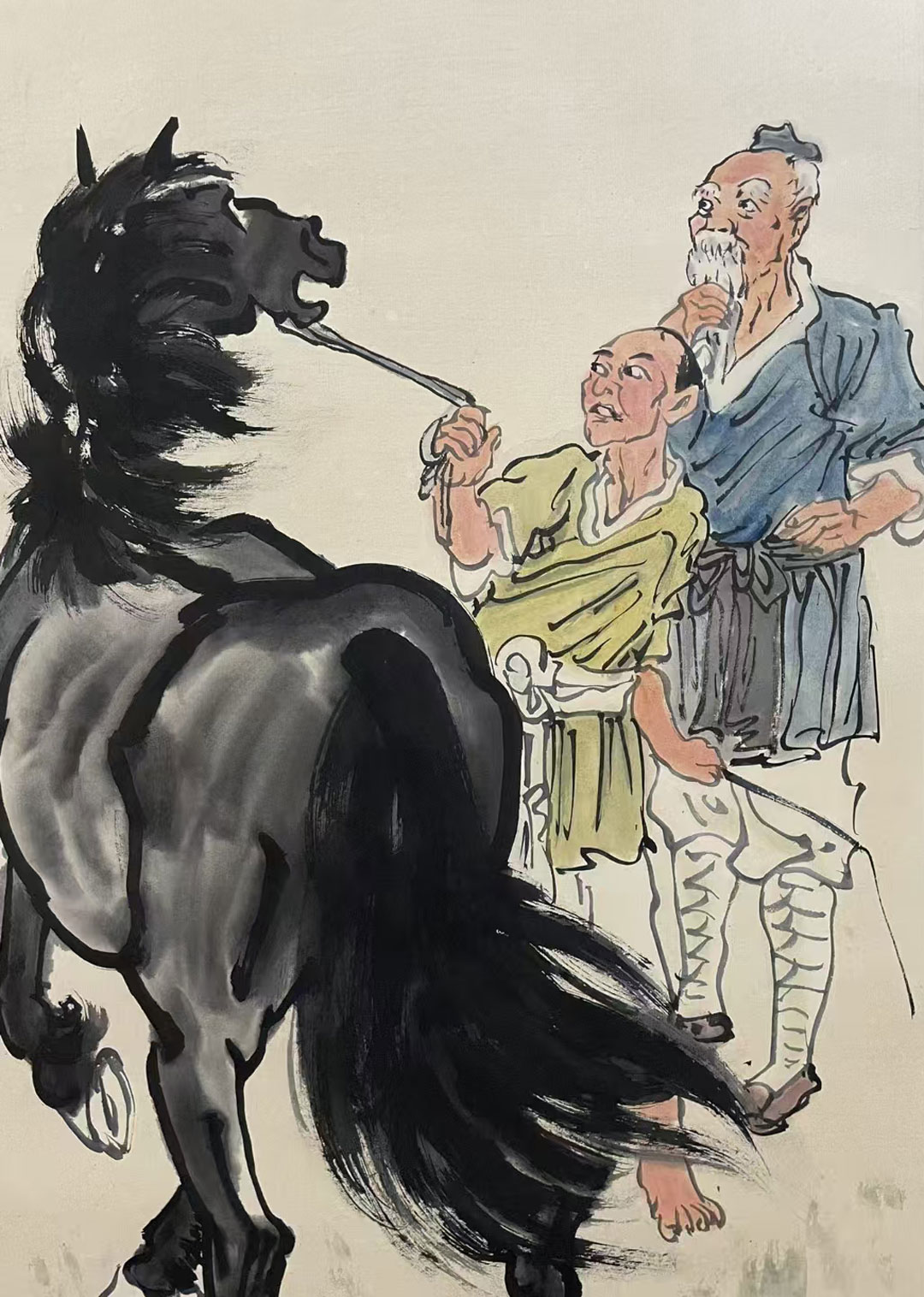

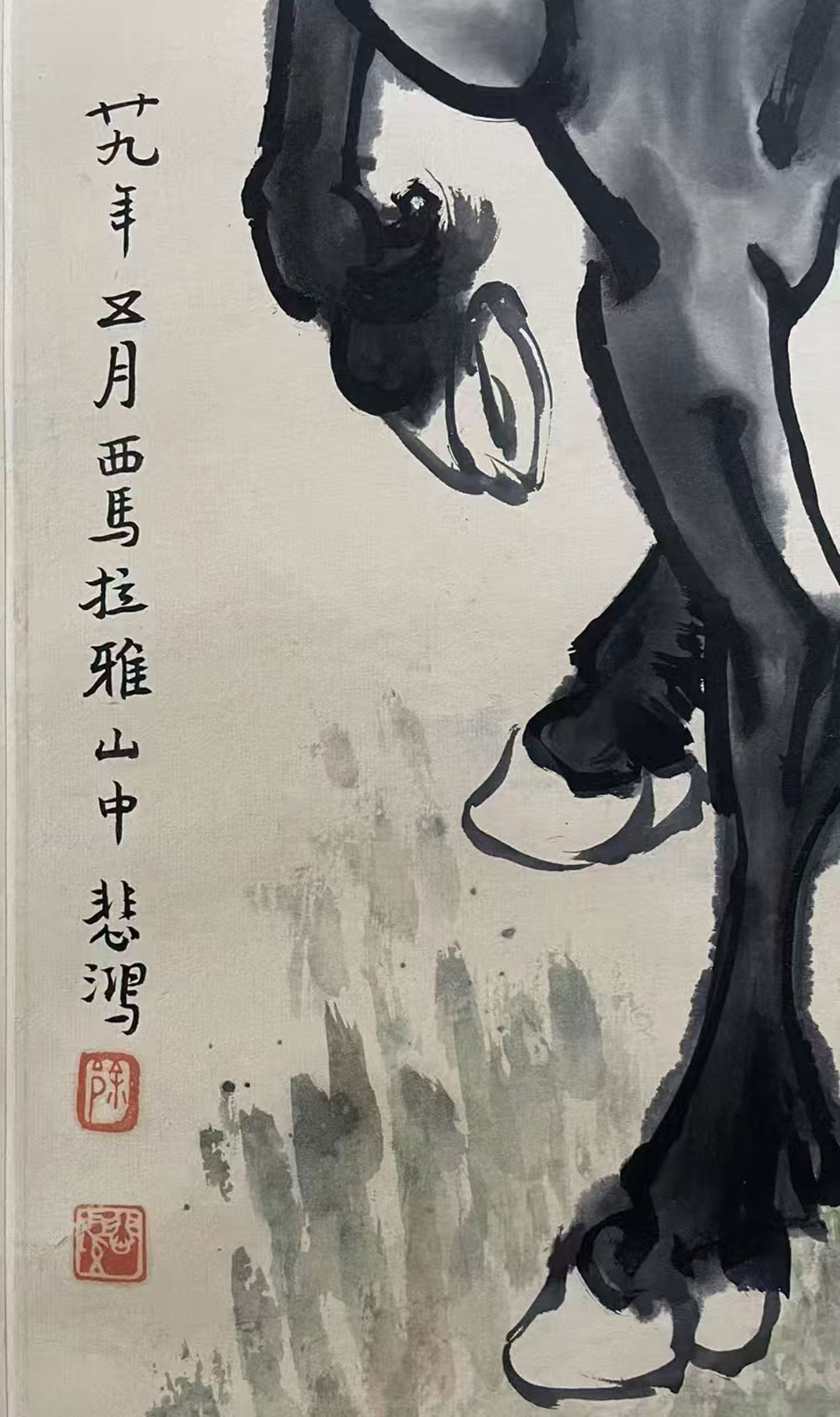

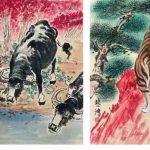

△徐悲鸿《九方皋》局部-1

△徐悲鸿《九方皋》局部-2

△徐悲鸿《九方皋》局部-3

△徐悲鸿《九方皋》局部-4

△徐悲鸿《九方皋》局部-5

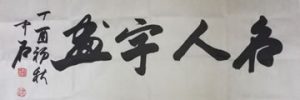

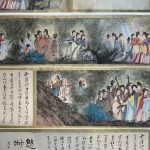

画款:廿九年(1940)五月,西马拉雅山中。悲鸿。钤印:徐(朱文)、悲鸿(白文)、生于忧患(朱文)。

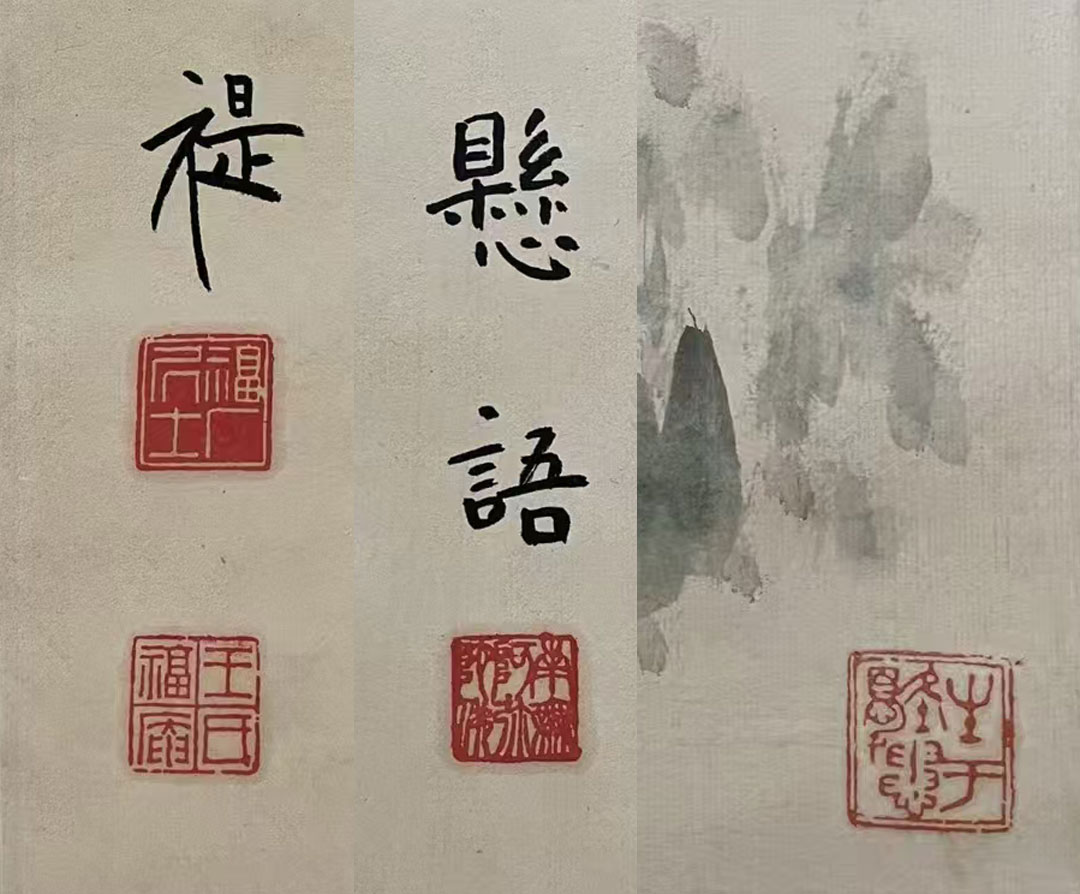

对联释文:欲除烦恼须无我,各有因缘莫羡人。

对联款识:此歬人成句,上句深有感叹,下句颇具彻悟懸语。从右读之,有益身心。辛已仲夏之月,福厂王禔。

对联钤印:福厂居士(白文)、王氏福庵(朱文)、南无阿弥陀佛(朱文)

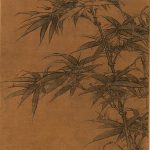

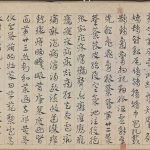

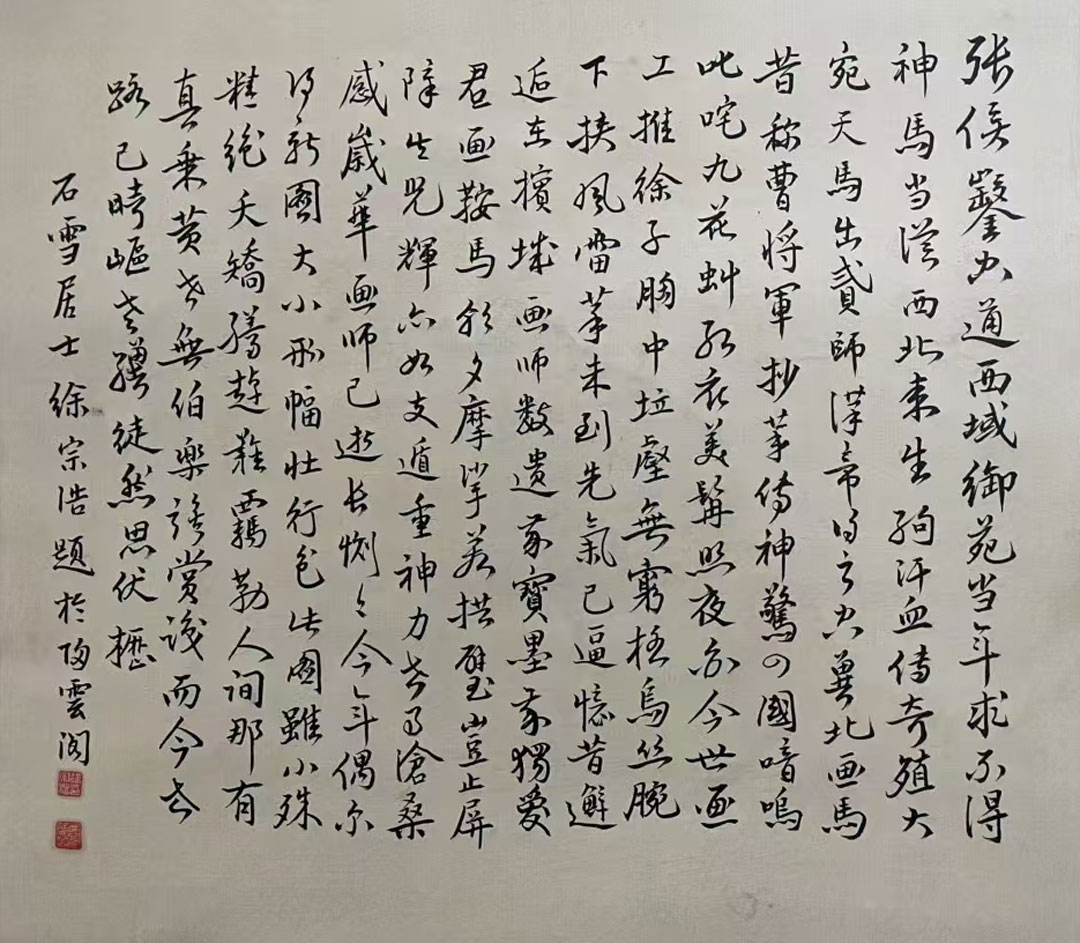

徐宗浩题诗塘:张侯凿空通西域,御苑当年求不得。神马当从西北来,生驹汗血传奇殖。大宛天马出贰师,汉帝得之空冀北。画马昔称曹将军,妙笔传神惊四国。喑鸣叱咤九花虬,红衣美髯照夜白。今世画工推徐子,胸中坵壑无穷极。乌丝腕下挟风雷,笔未到先气已逼。忆昔邂逅在槟城,画师数遗我宝墨。我独爱君画鞍马,朝夕摩挲若拱璧。岂止屏障生光辉,亦如支遁重神力。世事沧桑感岁华,画师已游长侧侧。今年偶尔得新图,大小两幅壮行色。此图虽小殊精绝,夭矫腾趠难覊勒。人间哪有真乘黄,世无伯乐谁赏识。而今世路已崎岖,老骥徒然思伏枥。石雪居士徐宗浩题于归云阁。钤印:宗浩私印、江南布衣。

徐宗浩(1880~1957),即徐石雪,名宗浩,字养吾。号石雪,后以号行,字号石雪居士,祖籍江苏武进,生于北京。中国近现代著名书画家、收藏家。1952年11月被聘任为中央文史馆馆员。善画山水、兰、竹、松,画竹尤胜,亦工篆刻。书法学赵孟俯,几可乱真。曾任中国画学研究会副会长,又精于鉴藏,在民国年间的北京画坛颇受推崇。

王福厂(1879~1960),原名禔、寿祺,字维季,号福庵,以号行,别号印奴、印佣,别署屈瓠、罗刹江民,七十岁后称持默老人,斋名麋研斋,浙江杭州人。现代书法篆刻家,西泠印社创始人之一,书法工篆、隶。

《九方皋》不仅是徐悲鸿艺术生涯的巅峰之作,也是中国现代美术史上的重要里程碑。它通过寓言故事与写实技法的结合,展现了艺术家对民族精神、艺术革新与社会现实的深刻思考。徐悲鸿借九方皋之眼,呼唤一个能够超越表象、发现真理的时代,这一主题至今仍具有强烈的现实意义。

「九方皋」出自《列子 ∙ 说符》,穆文公请求伯乐为其举荐擅相马之士,伯乐举荐九方皋的故事。穆文公质疑九方皋无法分辨马匹的公母,但恰恰是因为九方皋看到了马的内在精髓,忽略了表面无关紧要的特征,以去伪存真之慧眼,方识得千里马。徐悲鸿以画马闻名于世,而〈九方皋〉将骏马题材融于春秋典故中,是他表现特定历史情境,以史鉴今,又具叙事意义的代表作之一。

《九方皋》为徐悲鸿中西技法融合的典范。①解剖学与笔墨韵味的平衡:画中人物造型融入西方解剖学原理,九方皋面部肌肉走向精准刻画智者的深邃神态。骏马骨骼结构通过明暗对比强化立体感,眼角高光点染保留水墨氤氲的东方韵味。②写实与写意的共生:采用中国传统骨法用笔勾勒形体轮廓,结合西方学院派光影塑造,画面中黑色骏马马尾飞扬的动态张力与人物衣纹的线性韵律形成张力。

据徐悲鸿之子徐伯阳记载,自一九二八年起,徐悲鸿先后十九次创作〈九方皋〉,因此则典故,应了徐悲鸿「人须无傲气,但必具傲骨」的精神。本幅作于一九四〇年,是他艺术鼎盛时期的作品。该年,徐悲鸿应印度诗人泰戈尔之邀,遍游胜地,更在五月深入喜马拉雅地区,感其雄伟壮观。同年,徐悲鸿在其写赠印度友人〈奔马图〉上题写「孑然一身,良朋渺远,故园灰烬,祖国苦战,时兴感慨耳」,可知抗战进入最惨烈的阶段,作此「九方皋」未尝不是渴望天降良将、拯救苍生之寄怀。

本幅作品中,徐悲鸿将西方绘画的造型与东方艺术的笔墨相结合,生动诠释了九方皋与千里马的形象。画中长者即九方皋,身着蓝衣,捋须颔首,欣慰地望着身前这匹骏马,眼神中是肯定与赞许;而健硕的骏马,高昂着马头,望向九方皋,似要腾空跃起,嘶鸣中流露欣遇识才者之喜悦。与九方皋的镇定自若形成鲜明对比的,是马首前一年轻男子,他面露惊慌之色,左手执马鞭,右手紧握缰绳,似欲制服烈马,岂不知千里马何能为凡夫所驯服?画面一张一弛,充满戏剧性。现藏于徐悲鸿纪念馆之〈九方皋〉,作于一九三一年,其九方皋的衣饰造型,尤其是其睿智而气定神闲的姿态,与本幅乃出自同一稿;且两幅良驹皆神采奕奕,马牡而骊,符合史书所载。本幅作品尤重九方皋与千里马知己相遇的瞬间描绘,传神写意,实乃「意与古会,思接千载」之作。

本作更值得一提的是徐宗浩所作题画诗:全诗融合历史典故与艺术评论,既追溯画马传统,又赞徐悲鸿革新精神,更抒发了对艺术价值的深刻思考。开篇借张骞通西域、汉武帝获天马的典故,追溯骏马作为文明交融的象征;继而盛赞徐悲鸿突破传统,以“乌丝挟风雷”的笔墨重塑鞍马神韵,既承唐代曹霸遗风,又以动态气势开创新境。诗中追忆二人槟城交游,将画作推崇为“若拱璧”的精神寄托。末段笔锋突转,借“世无伯乐”“老骥伏枥”之叹,既暗合徐悲鸿《九方皋》寻才救国之旨,亦抒发乱世中文人壮志难酬的苍凉。徐宗浩以诗为镜,既映照出《九方皋》中西融合的笔墨革新,更揭示了其“画以载道”的文化史诗性,使诗、画、史三者交织为20世纪中国美术的悲壮交响。可见,本作既是学术价值深厚的“生货”,也是传承有序的艺术经典。

“忆昔邂逅在槟城”记录徐悲鸿南洋时期与徐宗浩的交游,为研究画家创作背景提供珍贵史料。“大小两幅壮行色”佐证徐悲鸿曾多次创作《九方皋》变体画,现存版本考据可与此诗互证。诗中特别点出“此图虽小殊精绝”,赞叹画中骏马“夭矫腾趠难覊勒”的动势,看似赞其笔法精妙,实则暗喻徐氏艺术冲破束缚的自由精神。更以“亦如支遁重神力”之典(东晋名僧支遁爱马重其神骏),揭示徐悲鸿画马超越形似,赋予骏马以昂扬勃发的精神象征,使画作成为“屏障生光辉”的灵魂观照。此图虽小,但是徐悲鸿《九方皋》系列作品中大胆剪裁的绝佳典范之作。同时,亦是名家合璧作品的精绝之作。

未经允许不得转载:名人字画网 » 绝佳典范之作——徐悲鸿《九方皋》

名人字画网

名人字画网

喜庆吉祥——徐悲鸿珍品《麻姑献寿》

喜庆吉祥——徐悲鸿珍品《麻姑献寿》 殿堂级绝珍巨作——徐悲鸿《钟馗群马图》

殿堂级绝珍巨作——徐悲鸿《钟馗群马图》 已臻化境——徐悲鸿佳构《天马行空》

已臻化境——徐悲鸿佳构《天马行空》 徐悲鸿《四喜图》,珍罕佳构

徐悲鸿《四喜图》,珍罕佳构 徐悲鸿名作《九方皋》,重磅经典再现!

徐悲鸿名作《九方皋》,重磅经典再现! 徐悲鸿《十二生肖图册》,绝世孤品首现!

徐悲鸿《十二生肖图册》,绝世孤品首现! 徐悲鸿丈六《大吉图》,其花鸟画领军之作!

徐悲鸿丈六《大吉图》,其花鸟画领军之作! 徐悲鸿作品《松鹰图》,众多名家题跋

徐悲鸿作品《松鹰图》,众多名家题跋 傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现!

傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现! 林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝!

林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝! 刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制

刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制 潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!

潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!