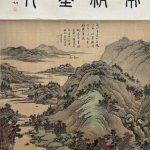

石涛 (1641~1707),本姓朱,名若极,广西全州人。明靖江王后裔。五岁出家,法号原济,字石涛,别号大涤子、清湘老人、苦瓜和尚等,为清初四僧之一。工山水、花卉,兼工人物,用笔高古。精释、道、儒三教,著《画语录》。下面从庋藏多年其百余件作品中悉心甄选谨献石涛《千山红树图》,以飨藏家。设色纸本。114×38cm。非专业拍照,图片仅供参考,所有藏品信息以实物为准。

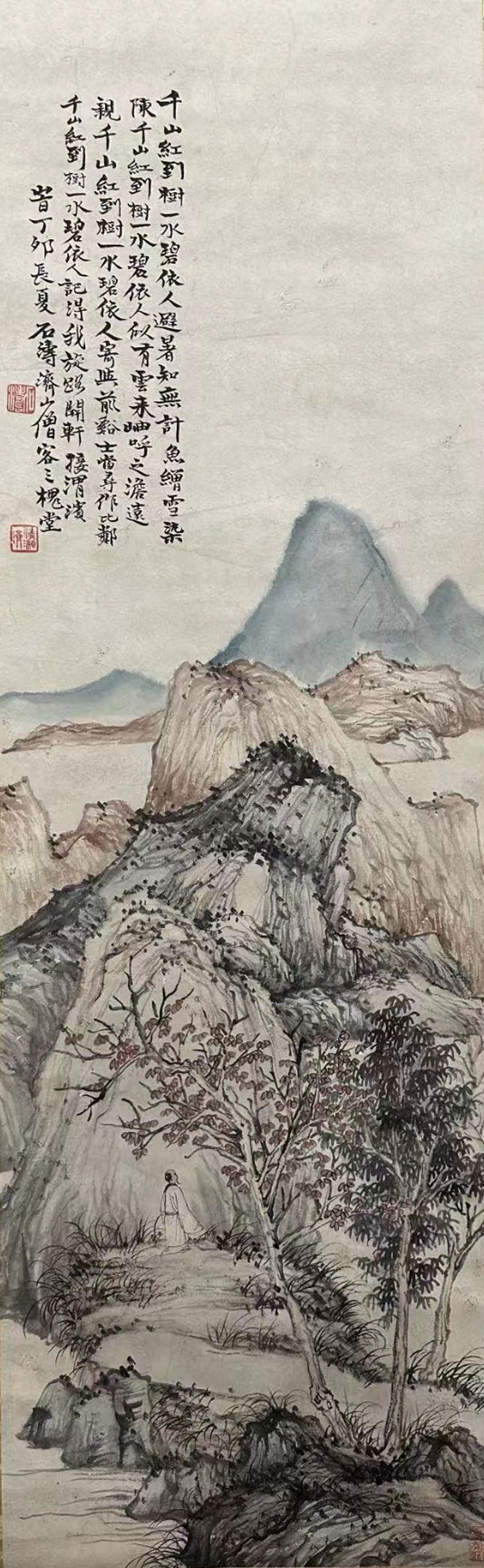

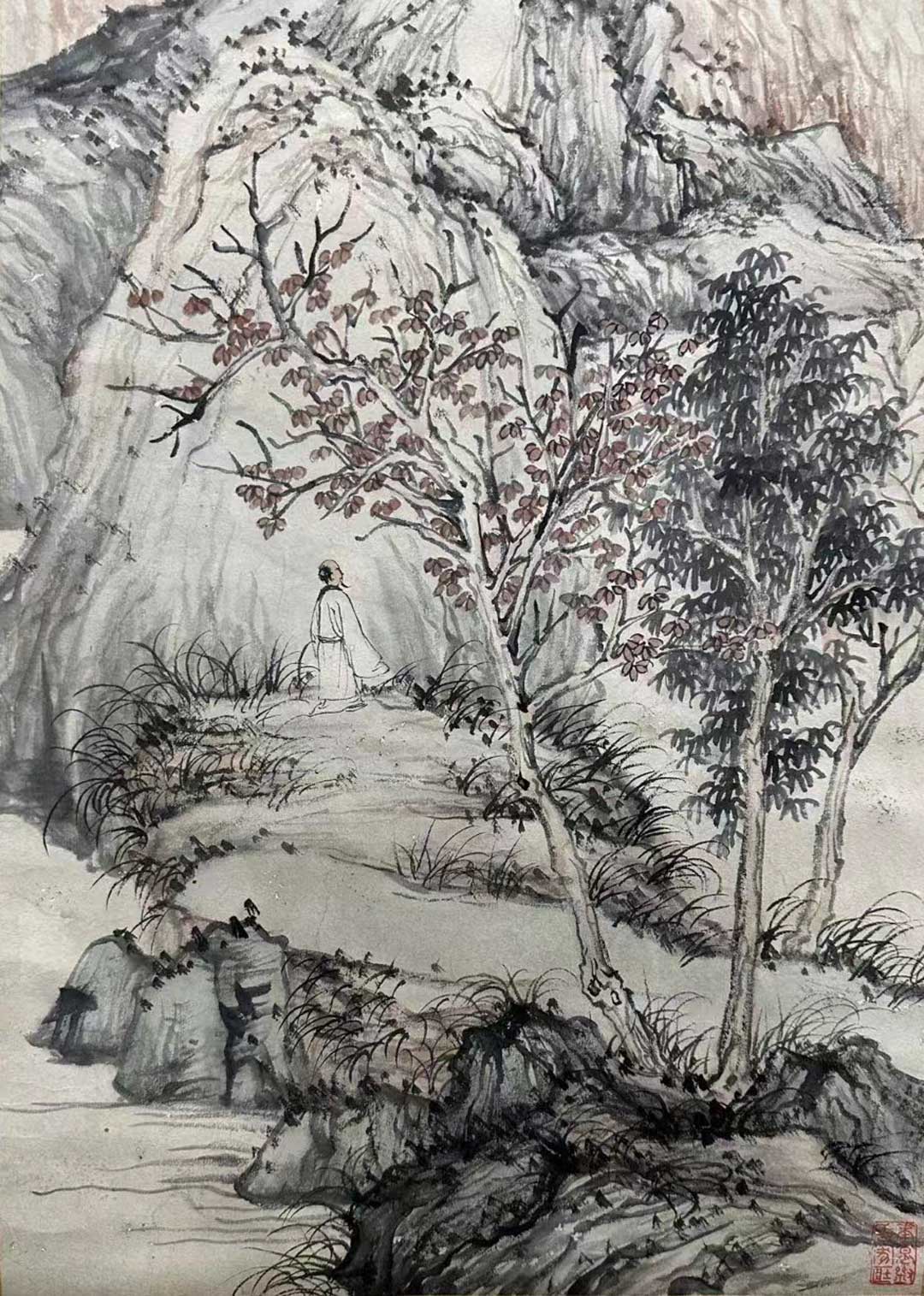

△石涛《千山红树图》

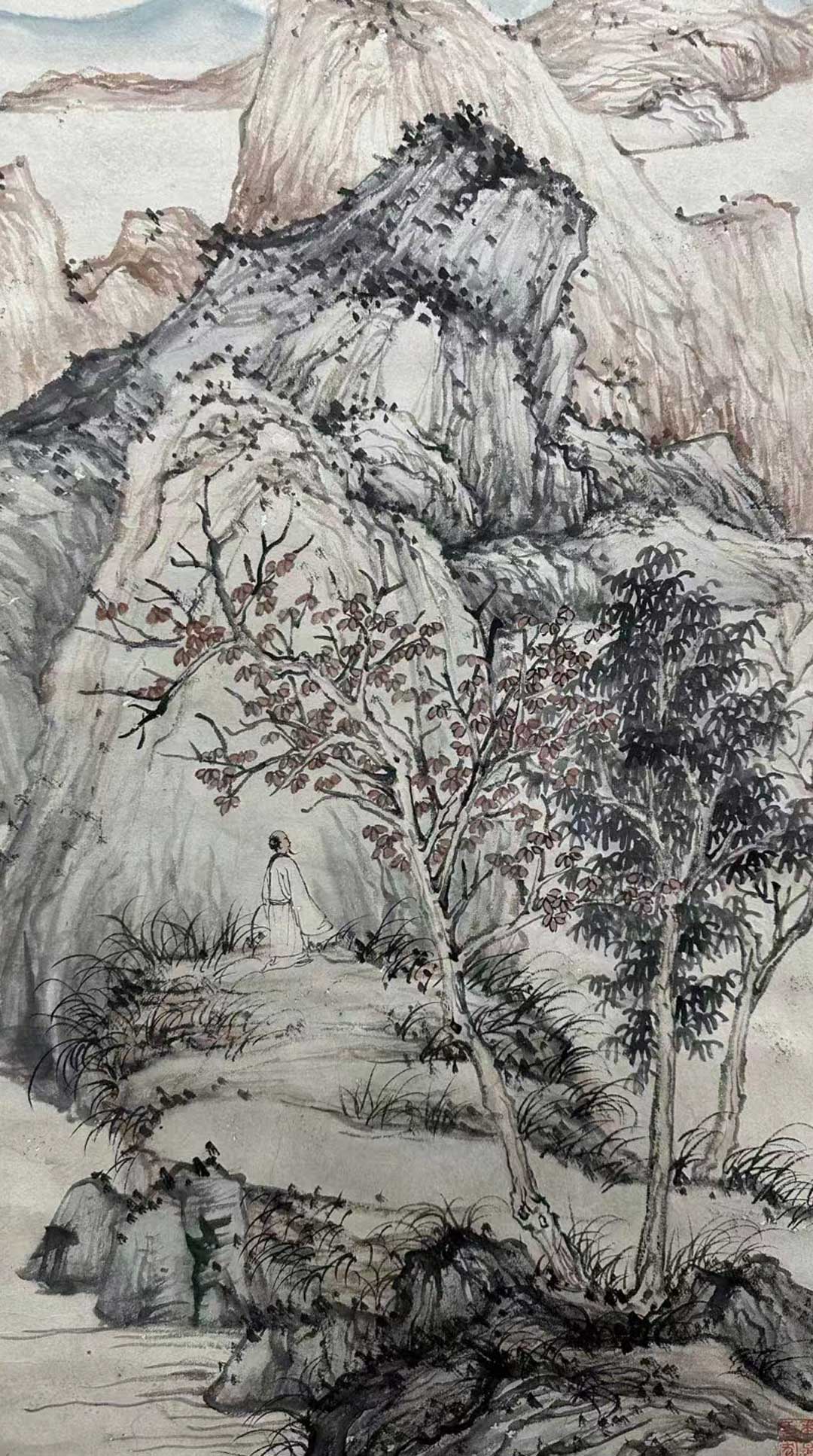

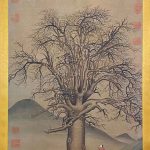

△石涛《千山红树图》局部-1

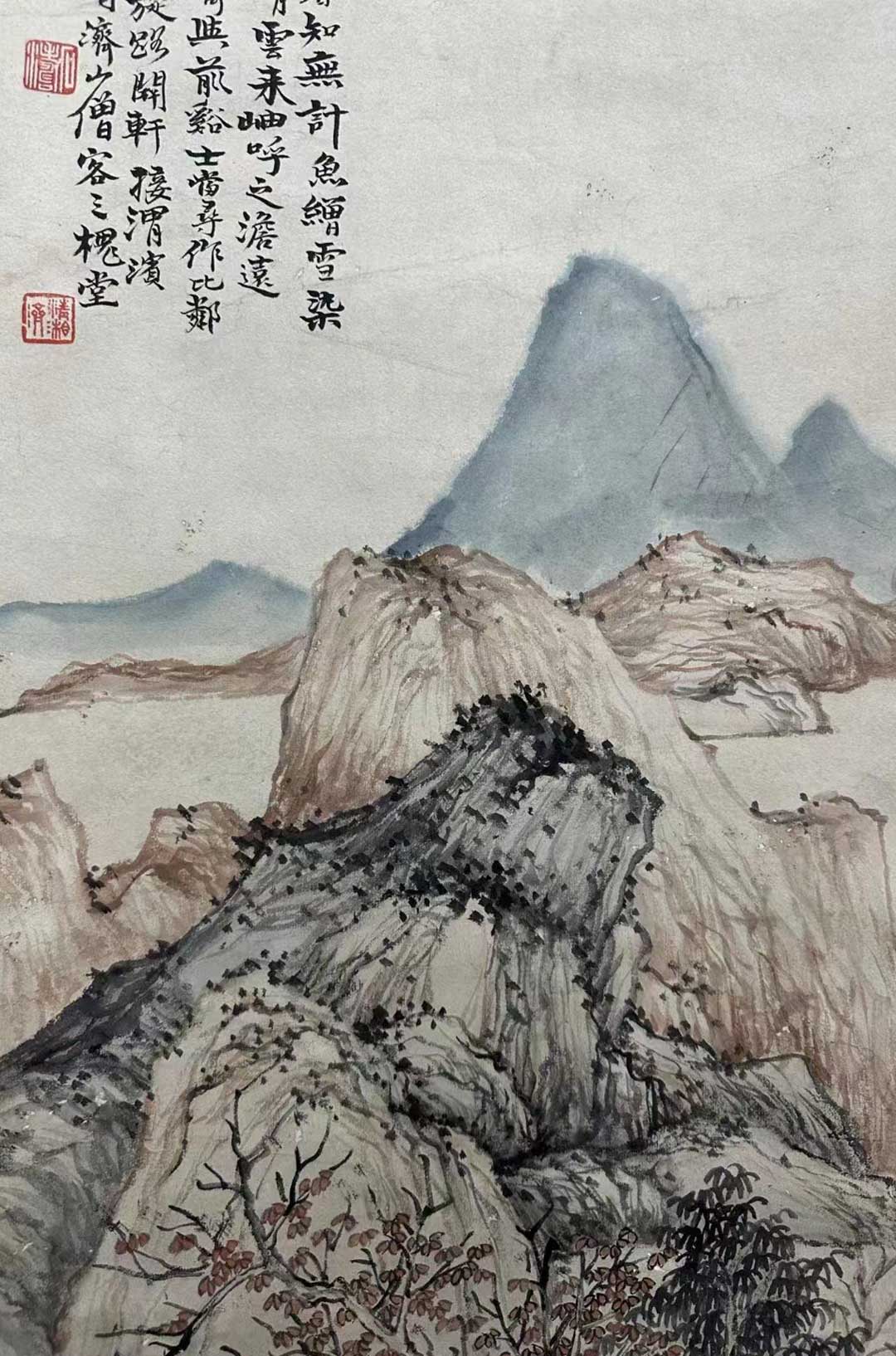

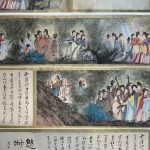

△石涛《千山红树图》局部-2

△石涛《千山红树图》局部-3

△石涛《千山红树图》局部-4

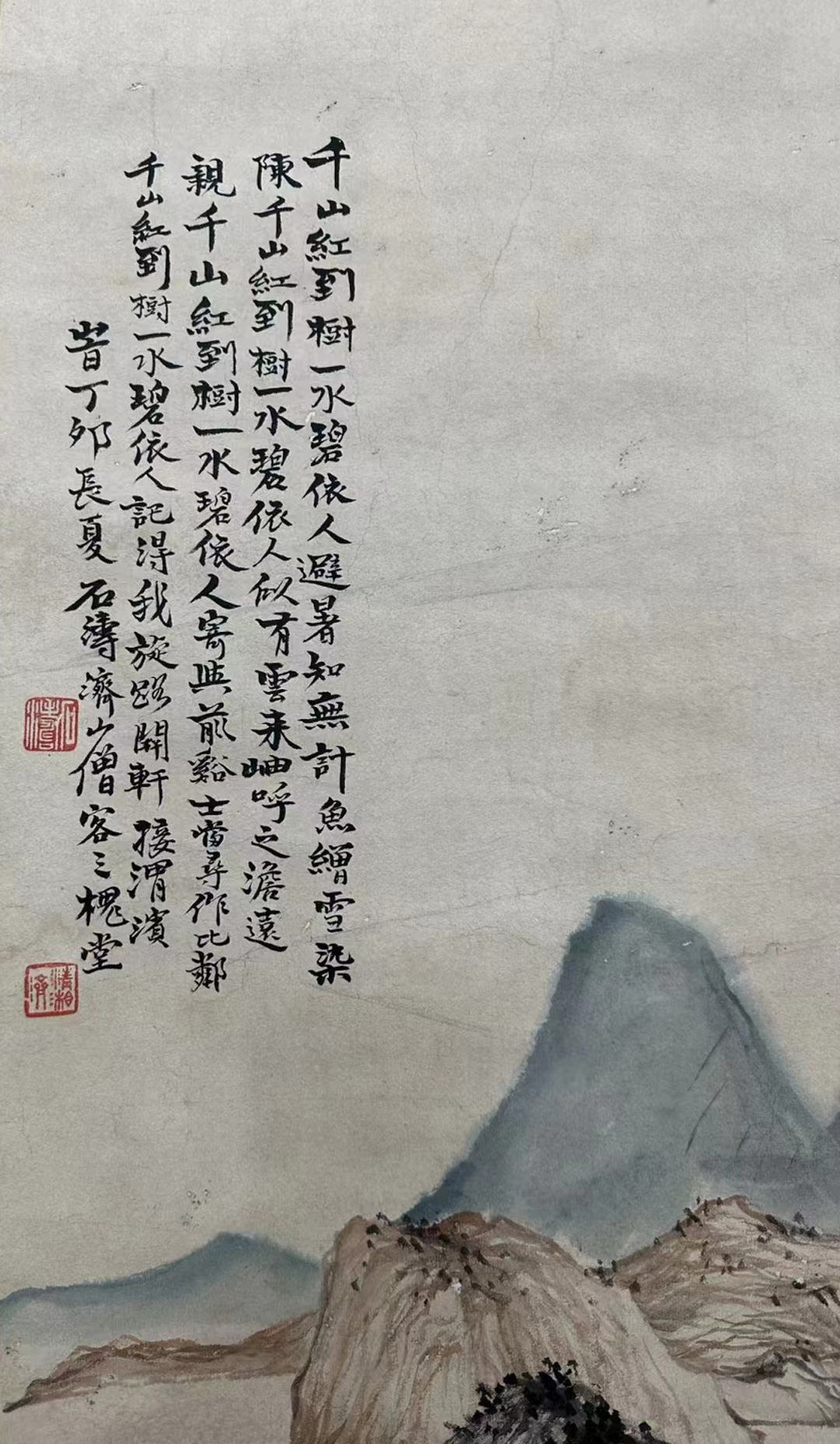

款识:千山红到树,一水碧依人,避暑知无计,鱼鱛雪染陈。千山红到树,一水碧依人,似有云来岫,呼之澹远亲。千山红到树,一水碧依人,寄与前溪士,当寻作比邻。千山红到树,一水碧依人,记得我旋路,开轩接渭滨。时丁卯长夏,石涛济山僧,客三槐堂。

钤印:石涛(白)、清湘濟(朱)。

清刘恕鉴藏印:華步劉氏家藏。

注:石涛印(参见《中国书画家印鉴款识·石濤》48印,209页);清湘濟参见同书28印,209页。華步劉氏家藏印(参见《中国书画家印鉴款识·劉鉴》42印,1436页)。

说明:《中国书画家印鉴款识》,上海博物馆编,文物出版社出版,2024年1月第15次印刷。

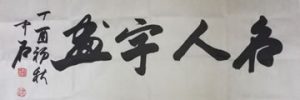

△本画钤印与出版印对比

刘恕 (1759~1816),一名惺常,一作惺棠,字行之,号蓉峰,又号寒碧主人、花步散人。吴县(今苏州)人。清代著名书画家、藏书家、举人,官至广西右江道。家世殷实,善鉴赏书、画。刘恕曾于吴城花步里建园,于嘉庆三年落成,名曰“寒碧庄”,亦称“刘园”,同治光绪年间盛宣怀父子更名“留园”,此名沿用至今。作为收藏家和鉴赏家,刘恕在当时盛行收藏之风的吴门尚占一席之地,其所鉴藏赵孟頫小楷《临黄庭经》曾拍出近二亿天价。

作为清初画坛闻名的四僧之一、文人画发展历程中不可或缺的关键人物,石涛以独创性的艺术探索至今仍持续产生深远影响。石涛在明亡后出家为僧,性喜漫游,曾屡次游敬亭山、黄山及南京、扬州等地。康熙南巡时,石涛曾两次接驾,并主动进京交结达官显贵,但未能如愿,因此是在清高自许与不甘岑寂之间矛盾地度过了一生。

石涛的绘画在当时即名重于世,由于他饱览名山大川,“搜尽奇峰打草稿”,形成自己苍郁恣肆的独特风格。《千山红树图》创作于一六八七年,即清康熙二十六年。时年清湘老人四十六岁。描写的是大条子山秋天满山红叶的景象。画中笔法流畅凝重,松柔秀拙,尤长于点苔,密密麻麻,劈头盖面;用墨浓淡干湿,或笔简墨淡,或浓重滋润,酣畅淋漓。石涛善用墨法,枯湿浓淡兼施并用,尤其喜欢用湿笔,通过水墨的渗化和笔墨的融和,表现出山川的氤氲气象和深厚之态。石涛既有国破家亡之痛,又曾两次跪迎康熙皇帝,内心充满矛盾。他将这种矛盾发泄到画作之中,使作品充满了动感与张力。

题画诗通过自然意象与人文情感的融合,传递了以下寓意。“千山红到树”以浓烈的色彩描绘秋山红叶满树的景象,展现自然界的绚烂与生命力;“一水碧依人”则通过碧水与人的亲近感,营造出山水相依的和谐意境。这两句既是对实景的写生,也隐含画家对自然之美的礼赞。避暑知无计表面写夏日酷暑难耐,实则暗喻世俗纷扰的无奈;鱼鱛雪染陈以鱼鳞如雪染的意象,隐喻时光流逝与世事变迁。石涛通过“避暑”与“雪染”的对比,表达对超然物外、淡泊宁静的向往。

似有云来岫,呼之澹远亲:云雾缭绕的山峦被赋予拟人化亲近感,强化“天人合一”的意境。寄与前溪士,当寻作比邻:直接呼吁隐士与山水为邻,表达对超脱尘俗的向往。记得我旋路,开轩接渭滨:传递出一种返璞归真、追寻精神家园的意境。苦瓜和尚通过款识与变体诗的互文,将《千山红树图》从单纯的风景描绘升华为自然、禅意、人文的三重奏。其核心思想在于:以自然为镜,通过山水抒发个人性灵;以禅意破执,在避世与入世间寻求平衡;以文化为根,将隐逸传统融入笔墨,实现“画者从于心”的艺术理想。

石涛一生睥睨陈法,法古而不泥古,汪洋恣肆,随心所欲,更向现代绘画突进了一步。他的主张和实践使画家重又面向生活,师法自然,为开创新的历史奠定了基础。《千山红树图》作为其代表作之一,充分体现了石涛在山水画创作方面的深厚造诣和革新精神。石涛以“丹枫迎秋”的绚烂,点燃了观者的视觉;再以“诗画合一”的意境,引导观者步入他的内心世界。我们看到的不仅仅是秋景,更是一位艺术大师在笔墨与诗行之间,与整个宇宙进行的炽热对话——它既有撼人心魄的自然之美,也蕴含着发人深省的艺术与生命哲思。

未经允许不得转载:名人字画网 » 丹枫迎秋 诗画合一——石涛《千山红树图》

名人字画网

名人字画网

赫赫巨迹——倪瓒《林亭春霭图》递藏考略

赫赫巨迹——倪瓒《林亭春霭图》递藏考略 康熙御题 诗画合璧——蒋廷锡绘《富贵牡丹》

康熙御题 诗画合璧——蒋廷锡绘《富贵牡丹》 古贤逸翰——唐寅临张瑀《文姬归汉图》卷

古贤逸翰——唐寅临张瑀《文姬归汉图》卷 清宫遗珍——唐岱沈源《圆明园三景图》

清宫遗珍——唐岱沈源《圆明园三景图》 千秋佳人 富丽典雅——仇英《深闺瓶花图》

千秋佳人 富丽典雅——仇英《深闺瓶花图》 笔精墨妙——王翚《吴山渔隐图》

笔精墨妙——王翚《吴山渔隐图》 天壤孤帧——龚贤《凤台玉箫图》

天壤孤帧——龚贤《凤台玉箫图》 有序流传 朱痕累累——黄公望《枯木高逸图》

有序流传 朱痕累累——黄公望《枯木高逸图》 傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现!

傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现! 林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝!

林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝! 刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制

刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制 潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!

潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!