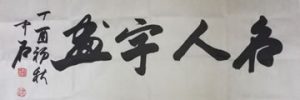

董其昌 (1555~1636)字玄宰,号香光,华亭(今上海)人。万暦十七年进士。官至南京礼部尚书,诏加太子太保。工诗文,善书画,精鉴赏。书法自成一家,对明末清初书风影响很大。山水师董、巨,有“画分南北宗”之说。下面从庋藏多年其百余件作品中悉心甄选谨献董其昌极品佳构清宫旧藏《湖山渔樵图》手卷,以飨藏家。非专业拍照,图片仅供参考,所有藏品信息以实物为准。

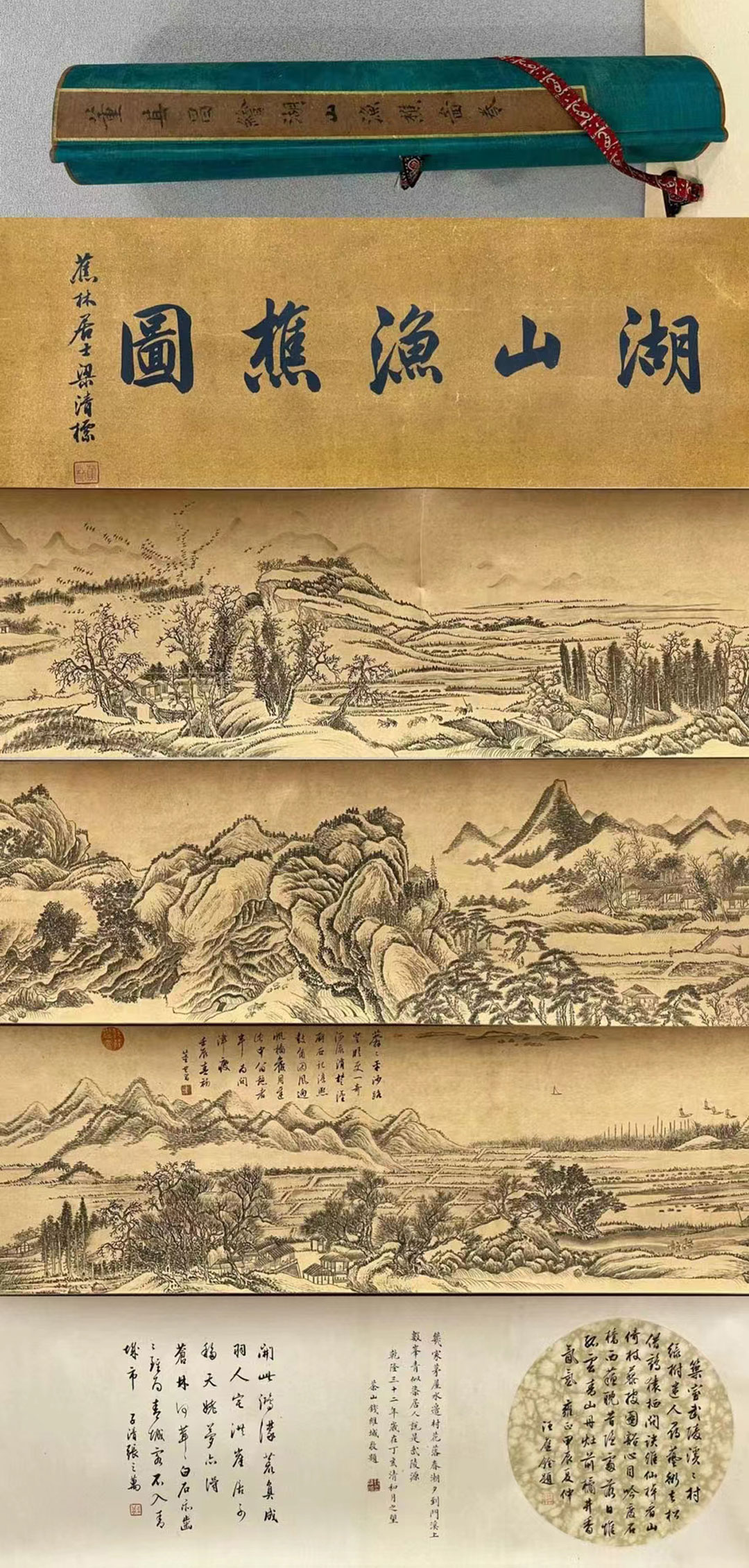

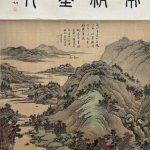

△董其昌《湖山渔樵图》

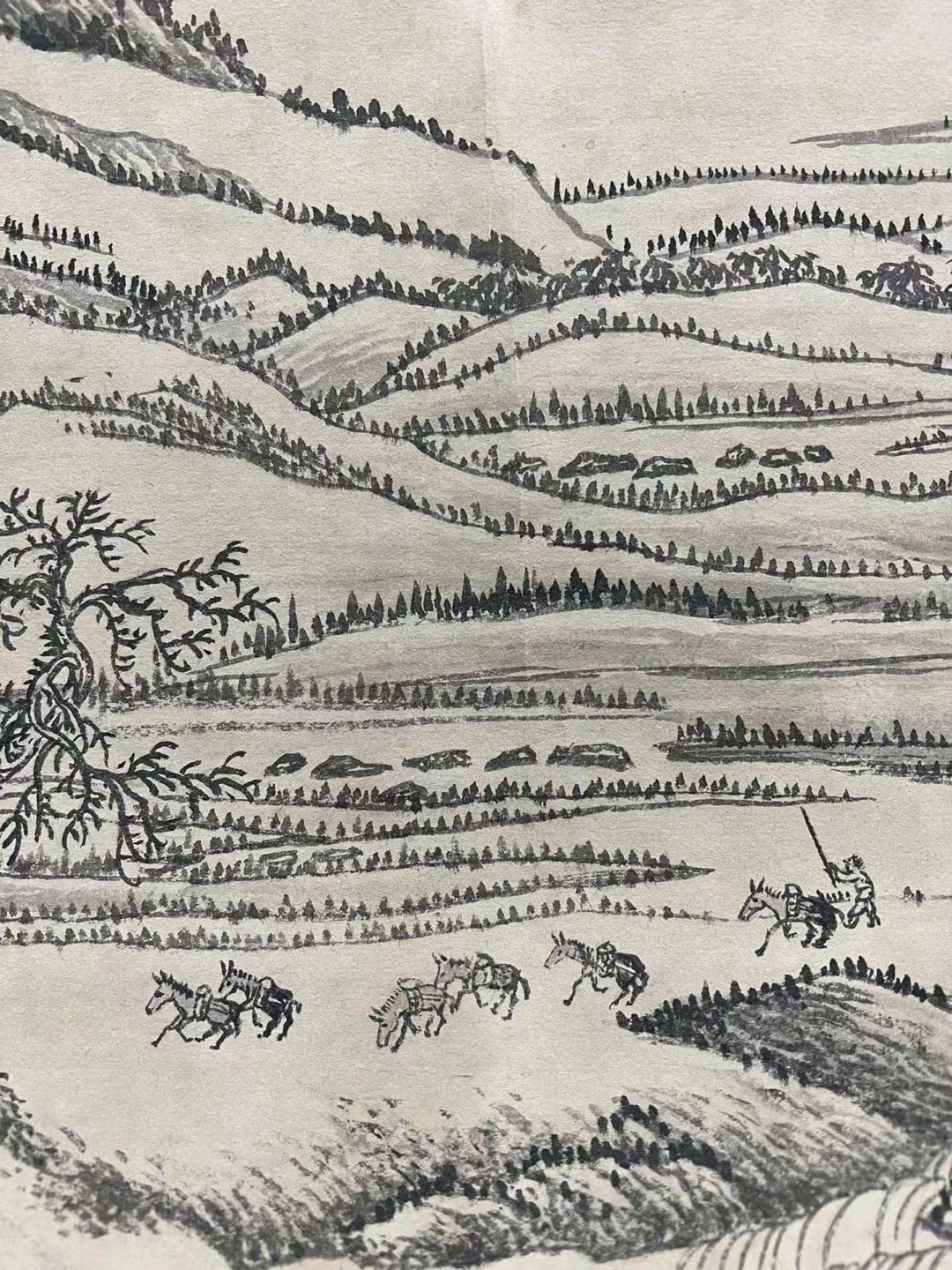

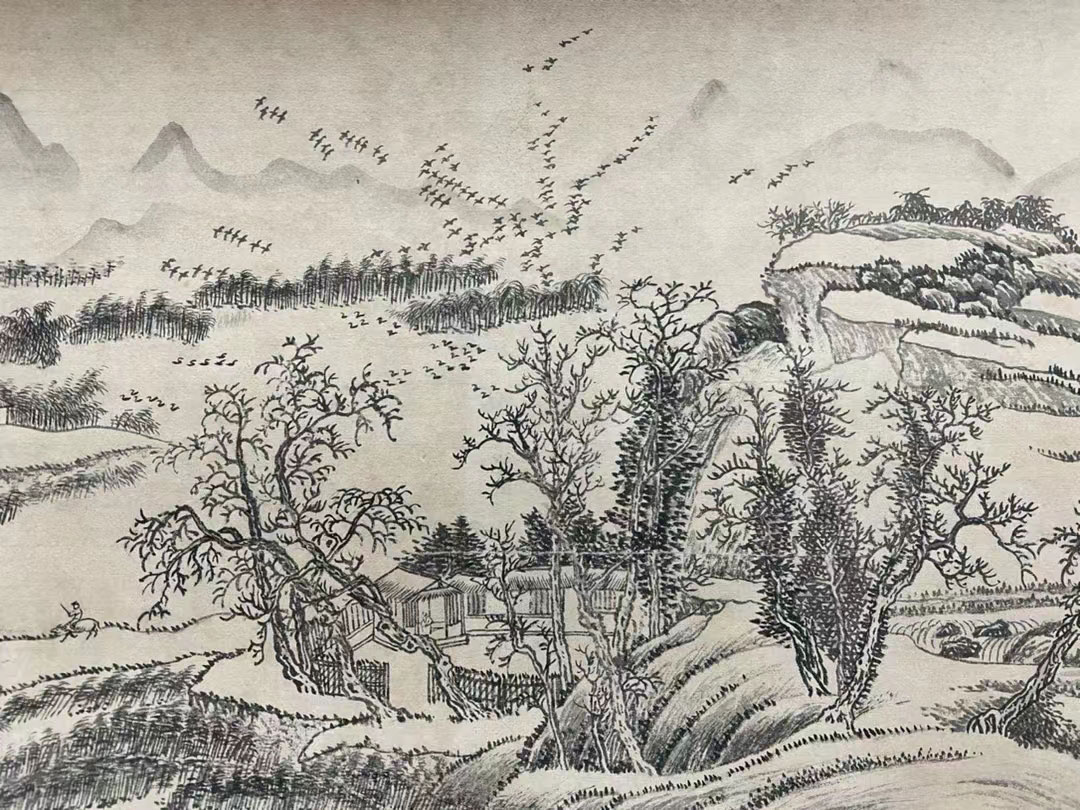

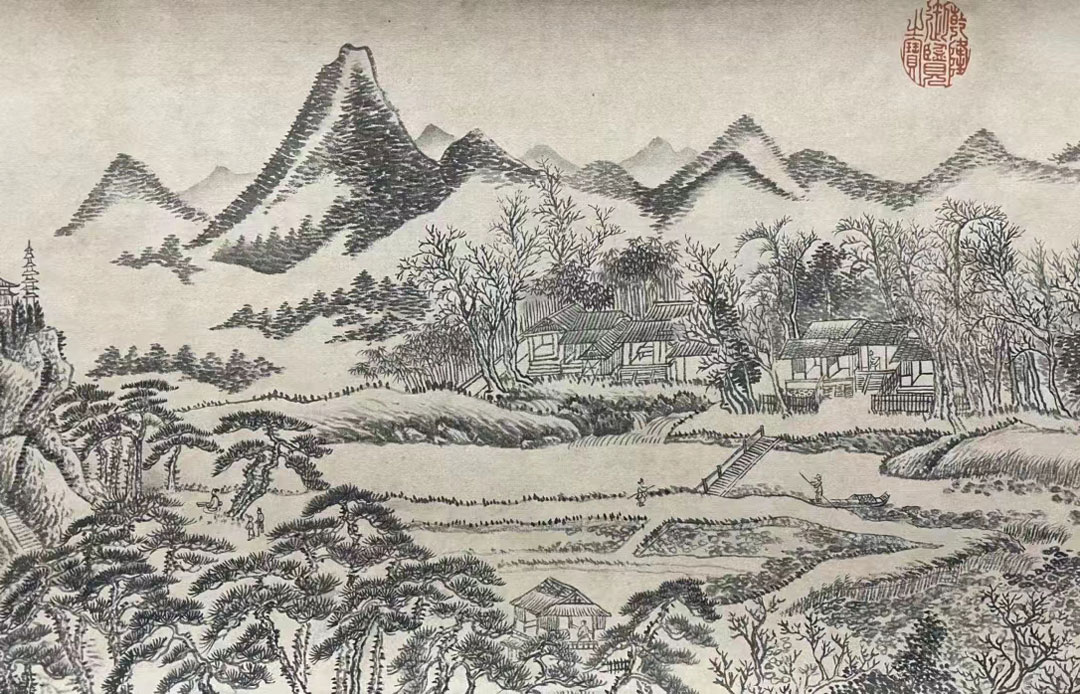

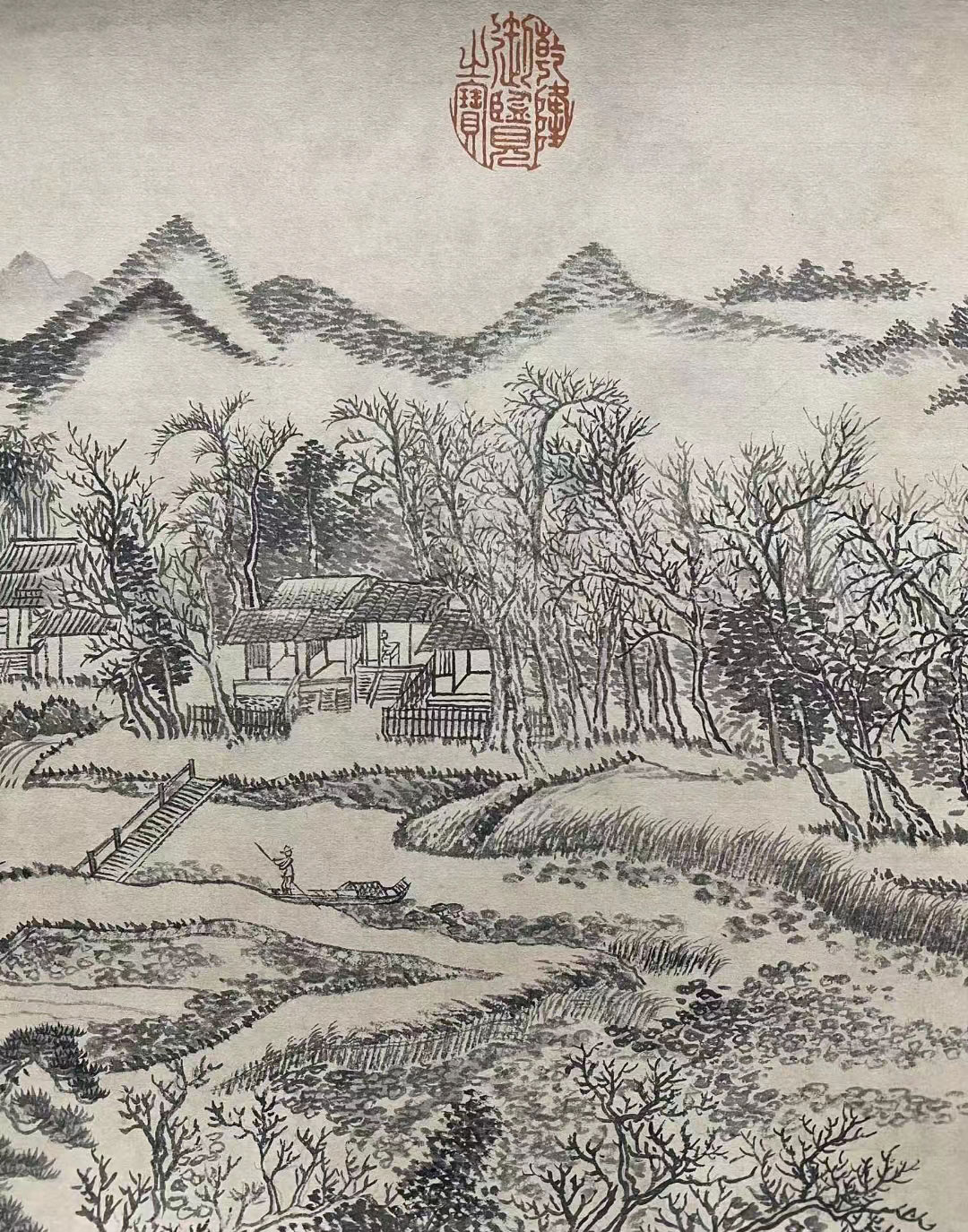

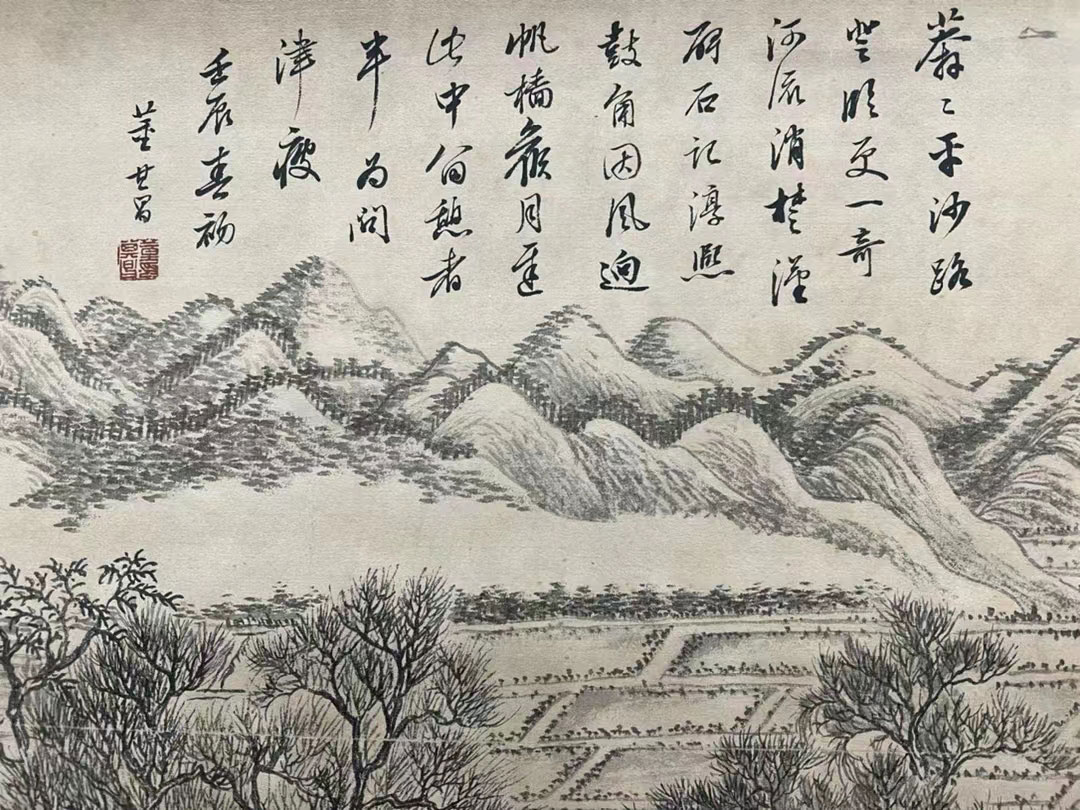

△董其昌《湖山渔樵图》局部-1

△董其昌《湖山渔樵图》局部-2

△董其昌《湖山渔樵图》局部-3

△董其昌《湖山渔樵图》局部-4

△董其昌《湖山渔樵图》局部-5

△董其昌《湖山渔樵图》局部-6

△董其昌《湖山渔樵图》局部-7

△董其昌《湖山渔樵图》局部-8

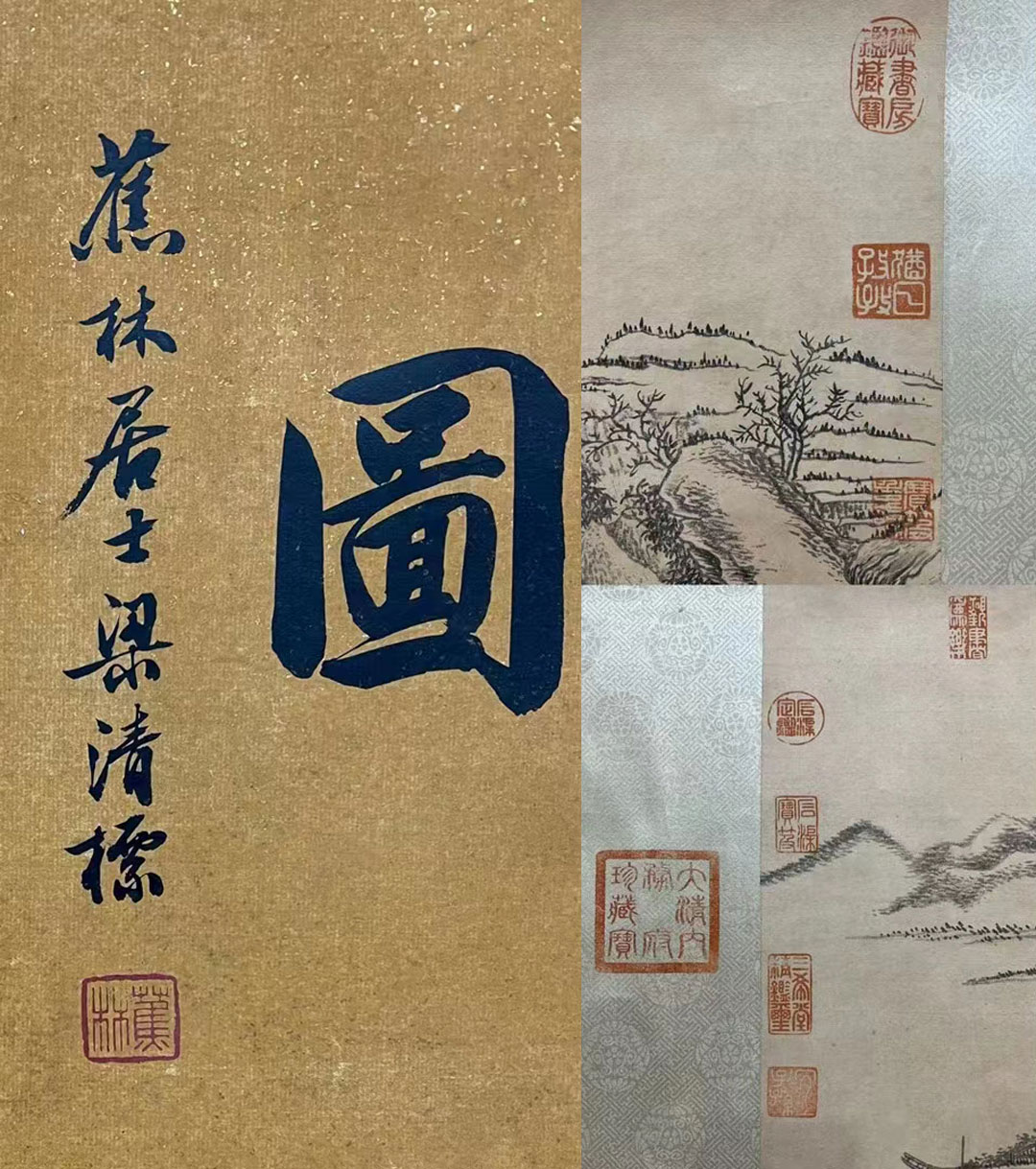

题签:董其昌绘湖山渔樵图卷。

引首:湖山渔樵图。蕉林居士梁清标。钤印:蕉林(朱文)。

题识:莽莽平沙路,登临更一奇。河流消楚汉,碑石记淳熙。鼓角因风迥,帆樯侯月迟。此中留憩者,半为问津疲。壬辰(1592年)春初。董其昌。钤印:董其昌印(朱文)。

注:蕉林印(参见《中国书画家印鉴款识·梁清标》10印,924页)。董其昌印(参见《中国书画家印鉴款识·董其昌》5印,1304页)

鉴藏印:石渠宝笈、石渠定鉴、宝笈重编、乾隆御览之宝、三希堂精鉴玺、宜子孙、乾隆鉴赏、观书为乐、猶日孜孜、御书房鉴藏宝、大清内务府珍藏宝。

注:第1印参见《中国书画家印鉴款识·弘历》112印,245页;第2印参见同书94印,244页;第3印参见同书95印,244页;第4、5印参见同书146、150印,247页;第6印参见同书107印,245页;第7印参见同书93印,244页;第8、9印参见同书123、120印,245页;第10印参见同书154印,247页。

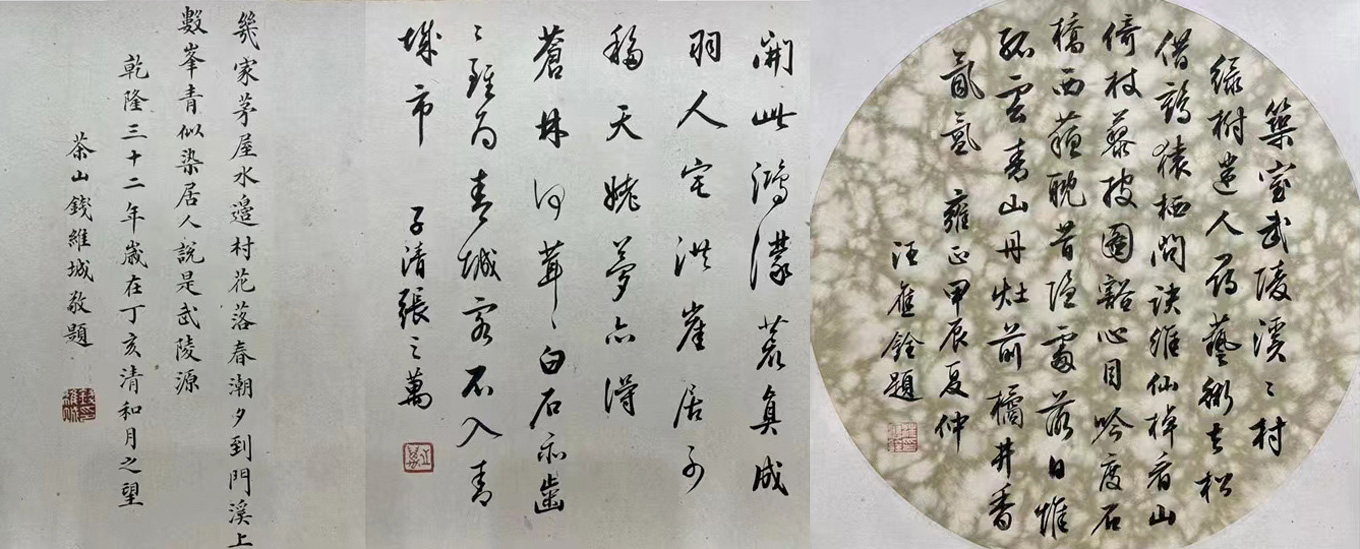

题跋:

1.筑室武陵溪,溪村绿树迷。人寻芝术去,松借鹤猿栖。 问诀维仙棹,看山倚杖藜。披图豁心目,吟度石桥西。苏耽昔隐处,落日惟孤云。青山丹灶前,橘井香氤氲。雍正甲辰夏仲。汪应铨题。钤印:汪应铨印(白文)。

2.几家茅屋水边村,花落春潮夕到门。溪上数峰青似染,居人说是武陵原。乾隆三十二年,岁在丁亥清和月之望。茶山钱维城敬题。钤印:钱维城印(白)。

3.开此鸿濛荒,真成羽人宅。洪崖居可移,天姥梦亦得。子清张之万。苍林何茸茸,白石亦齿齿。虽为青城客,不入青城市。子清张之万。钤印:之萬(朱文)。

注:钱维城印(参见《中国书画家印鉴款识·钱维城》21印,1498页)。之萬印(参见《中国书画家印鉴款识·张之万》8印,930页)

注:《中国书画家印鉴款识》,上海博物馆编,文物出版社出版,2024年1月第15次印刷。

说明:

1.梁清标 (1620~1691),字玉立,号苍岩、棠村、蕉林,直隶真定(河北正定县)人,出身于显赫的官宦世家。梁清标是明末清初著名的政治家、文学家、藏书家和书画鉴赏家,在中国文化史上占有重要地位。清初最重要的鉴藏家之一,其藏品质量之高堪称历代私人收藏家之冠。目前可考证的梁清标书画藏品共六百余件,许多稀世书画现藏于国内外各大博物馆。包括:晋代陆机《平复帖》、唐代阎立本《步辇图》、五代顾闳中《韩熙载夜宴图》、北宋范宽《溪山行旅图》、元代赵孟頫《鹊华秋色图》等。经他过手的作品,不乏精品。是卷董其昌《湖山渔樵图》即为其中一件。

2.汪应铨(1685~1745),字杜林,号默林,江苏常熟人。清康熙五十七年(1718)状元。工小楷。授职翰林院修撰,掌修国史。官至左春坊赞善。平生抱负不凡,才华发露。熟于经史,文章苍古典凑。精研各家,冶为一炉。汪应铨书法造诣亦深,尤擅小楷,其书圆劲秀逸,犹如莺飞燕舞。

3.钱维城(1720~1772),初名辛来,字宗盘,号幼安、稼轩、茶山,江苏武进人。乾隆十年状元,官至刑部侍郎。工山水,又能界画,名盛于世,供奉内廷,为画苑领袖。

4.张之万(1811~1897),字子青,号銮坡,河北南皮人,张之洞兄。道光二十七年(1847)状元,官至大学士。工山水,精书法,与戴熙相契,时有「南戴北张」之称。为近代六十名家之一。

董其昌作为晚明书画艺术的集大成者,其成就涵盖理论建构、绘画革新、书法创作及诗文著述,对后世影响深远。作为中国书画史上承前启后、影响巨大的一代书画大师,董其昌集前人之大成,融会贯通,洞察画坛时弊,以禅喻画,及时明智地提出与倡导“南北宗论”,并在实践上充分加以印证,创中国文人画理论史上又一高峰,翻开了文人画创作的新篇章。

董其昌在绘画上专长于画山水,宗法董源、巨然、高克恭、黄公望、倪瓒等,尤其看重黄公望。他的山水画大体有两种面貌,一种是水墨或兼用浅绛法,这种面貌的作品比较常见;另一种则是青绿设色,时有出以没骨,比较少见。他十分注重师法古人的传统技法,题材变化较少,但在笔和墨的运用上,有独特的造诣。他的绘画作品,经常是临仿宋元名家的画法,并在题识中加以标榜,虽然处处讲摹古,并不是泥古不化,而是能够脱窠臼,自成风格。其画法特点,在师承古代名家的基础上,以书法的笔墨修养,融会于绘画的皴、擦、点划之中,因而他所作山川树石烟云流润,柔中有骨力,转折灵变,墨色层次分明,拙中带秀,清隽雅逸。他的画风在当时声望显著,成为“华亭画派”的首领,实为清代正统绘画之鼻祖。

董其昌在万历十九年(1591年)任庶吉士时,为馆师田一儁扶柩还乡,前往福建大田,回朝复命之后,又回到江南,与诸友往返。二十年(1592)年还朝,由广陵至滕阳途中,因病徘徊彭城时,舟行多暇,对一年多来游历的沿路名山胜景曾写生自留稿本。《湖山渔樵图》也就是1592年董其昌在由广陵至滕阳的旅行途中创作而成的,或闲暇之时根据回忆描绘自己的游历,或写的正是他心中的山水。但有一点可以肯定的是此卷为比较罕见的董其昌四十岁以前(38岁)的作品,画面却已经显出成熟甚至略带沧桑感,甚至略带病态文弱之美。

董其昌从二十余岁到五十岁,正是沿着“读万卷书,行万里路”的道路一路走来,绘画艺术上从师元人至追溯唐宋,结合对自然山川的领悟,逐渐深化自己的理论见解,探索脱出古人樊篱的技法形式,经过长期的“渐修”,终于在五十岁前后建立起自己的艺术风格,进入到“顿悟”“一超直入如来地”的化境,这是他长期“与诸家血战”的结果。今有幸释出其早期作品,有助于对董其昌艺术的全面认识。

此手卷为香光居士墨笔山水画卷,画卷中山峦起伏,河湖穿插,屋舍人物散布其间。董其昌作画往往着力于笔墨技巧的全面展示,而于位置经营等方面并不经意,此卷亦然。在这幅作品中,有多种笔墨技法交互使用的痕迹,远山平缓用披麻皴法,依稀有黄公望《富春山居图》的笔意。亦多用董巨和米家云山笔法。近景的房舍溪桥以及点苔等用笔钝拙,又似沈周。画面整体墨色浑厚苍润,层次丰富。同时,此卷董其昌“以书入画”明显,其勾皴用线虽然简洁,但层次丰富,注意了浓淡轻重的变化,且多用复笔,契合了董其昌“下笔便有凹凸之形”的特征。作品弱化构图经营,强调笔墨演绎,呼应其“南北宗”理论中对平淡天真意趣的追求 。

题识为董其昌创作的一首五言律诗—《宿羊山驿》。这首诗以旅途夜景为背景,透露出诗人在漫长旅途中的孤寂与思乡之情。全诗通过生动的语言和丰富的意象,营造出一种孤寂、宁静的氛围。首句“莽莽平沙路”,交代了诗人身处的环境和旅途的艰辛。接着,诗人用细腻的笔触描绘了夜色中的河流、碑石、鼓角和帆船等景象,展现了一幅宁静而深远的夜晚宿驿图。此诗表达了诗人在旅途中孤独、疲惫的情感,以及对家乡的深深眷恋。在这幅图中,我们可以感受到诗人对远方的思念和对家乡的眷恋之情。绘事与诗文一样是传统士大夫载物言情的重要选择,“书,心画也”,即书画本同,从本作可见一斑。

《石渠宝笈》初编将书画作品分为上等与次等。一般而言,经过初编著录的作品上应钤有“乾隆御览之宝”、“石渠宝笈”和殿座章。如果作品被评定为上等,则还应加盖“乾隆鉴赏”、“三希堂精鉴玺”和“宜子孙”印。《石渠宝笈重编》的作品则更为复杂,除了以上印章,还会有“石渠定鉴”和“宝笈重编”的印记。本图殿座章为“御书房鉴藏宝”,另外从本卷印章的格式与位置、装裱等皆符合清宫书画装裱标准。

此董文敏壮岁所作,皴擦严密,层次井然,与晚年萧疏淡远者稍异,然松秀逸宕的书卷气息则终身一贯。上题自作诗一首,有宦游思归之意。前有梁清标书引首。后有汪应铨、钱维城及张之万以诗褒之,甚当。著录于《石渠宝笈》初编和重编且钤盖有完整的乾隆鉴藏书画八玺。从多角度看,董其昌《湖山渔樵图》卷无疑是他早年作品中画风典型极为精彩的一件,其艺术价值自不待言。它的释出,更为研究董其昌早期作品的艺术特色提供了新的资料,其历史价值是同样不容低估的。

未经允许不得转载:名人字画网 » 石渠藏画——董其昌《湖山渔樵图》手卷

名人字画网

名人字画网

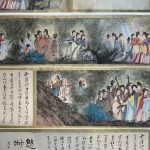

古贤逸翰——唐寅临张瑀《文姬归汉图》卷

古贤逸翰——唐寅临张瑀《文姬归汉图》卷 清宫遗珍——唐岱沈源《圆明园三景图》

清宫遗珍——唐岱沈源《圆明园三景图》 千秋佳人 富丽典雅——仇英《深闺瓶花图》

千秋佳人 富丽典雅——仇英《深闺瓶花图》 笔精墨妙——王翚《吴山渔隐图》

笔精墨妙——王翚《吴山渔隐图》 天壤孤帧——龚贤《凤台玉箫图》

天壤孤帧——龚贤《凤台玉箫图》 丹枫迎秋 诗画合一——石涛《千山红树图》

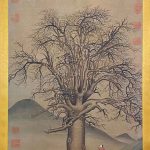

丹枫迎秋 诗画合一——石涛《千山红树图》 有序流传 朱痕累累——黄公望《枯木高逸图》

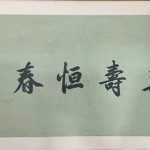

有序流传 朱痕累累——黄公望《枯木高逸图》 精妙绝伦 典丽雍容——蒋廷锡《万寿恒春图卷》

精妙绝伦 典丽雍容——蒋廷锡《万寿恒春图卷》 傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现!

傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现! 林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝!

林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝! 刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制

刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制 潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!

潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!