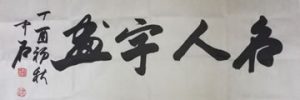

郑板桥 (1693~1765)是清代中期著名的书画家、文学家。扬州八怪中最具代表性、影响力最深的一位。艺术成就集中体现于诗、书、画的深度融合与创新,世称“三绝”,其艺术风格与人格精神高度统一。其影响力早已超越书画领域,渗透进中国人的审美观念与文化精神之中。下面从庋藏多年其数百件作品中悉心甄选谨献郑板桥《九畹清芬册》,以飨藏家。33×23cm×6。非专业拍照,图片仅供参考,所有藏品信息以实物为准。

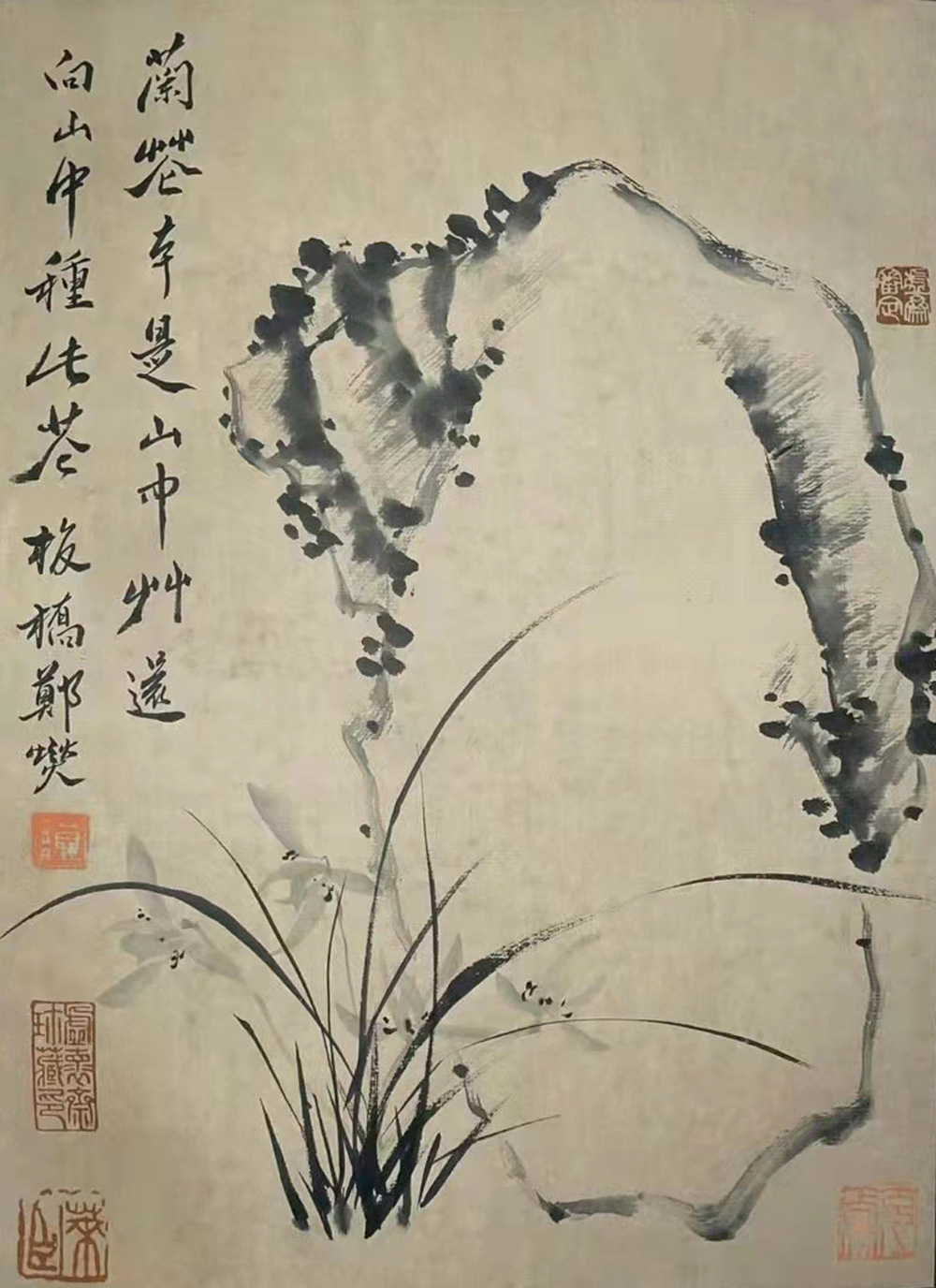

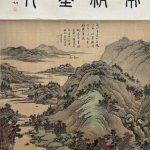

△郑板桥《九畹清芬册》

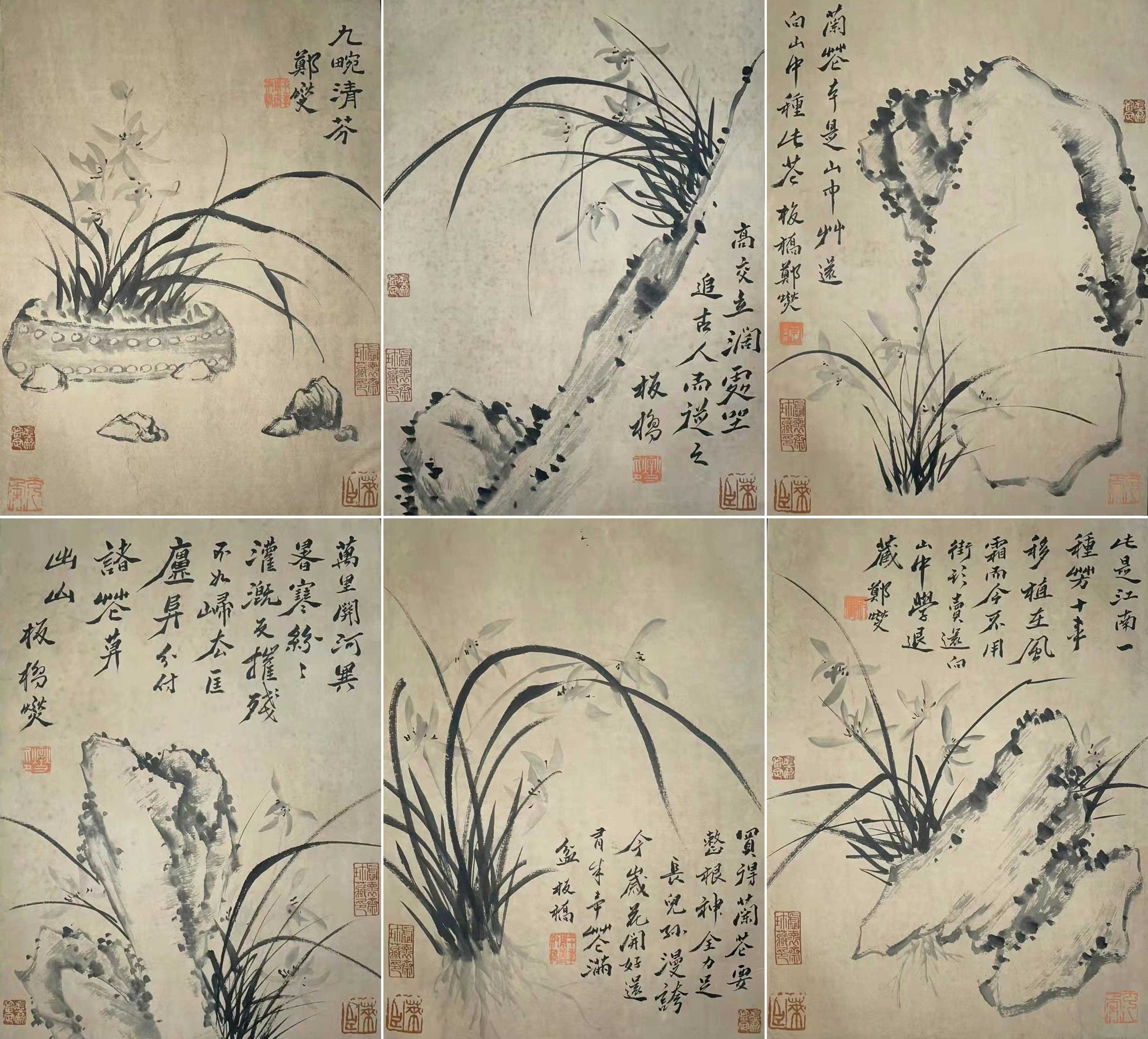

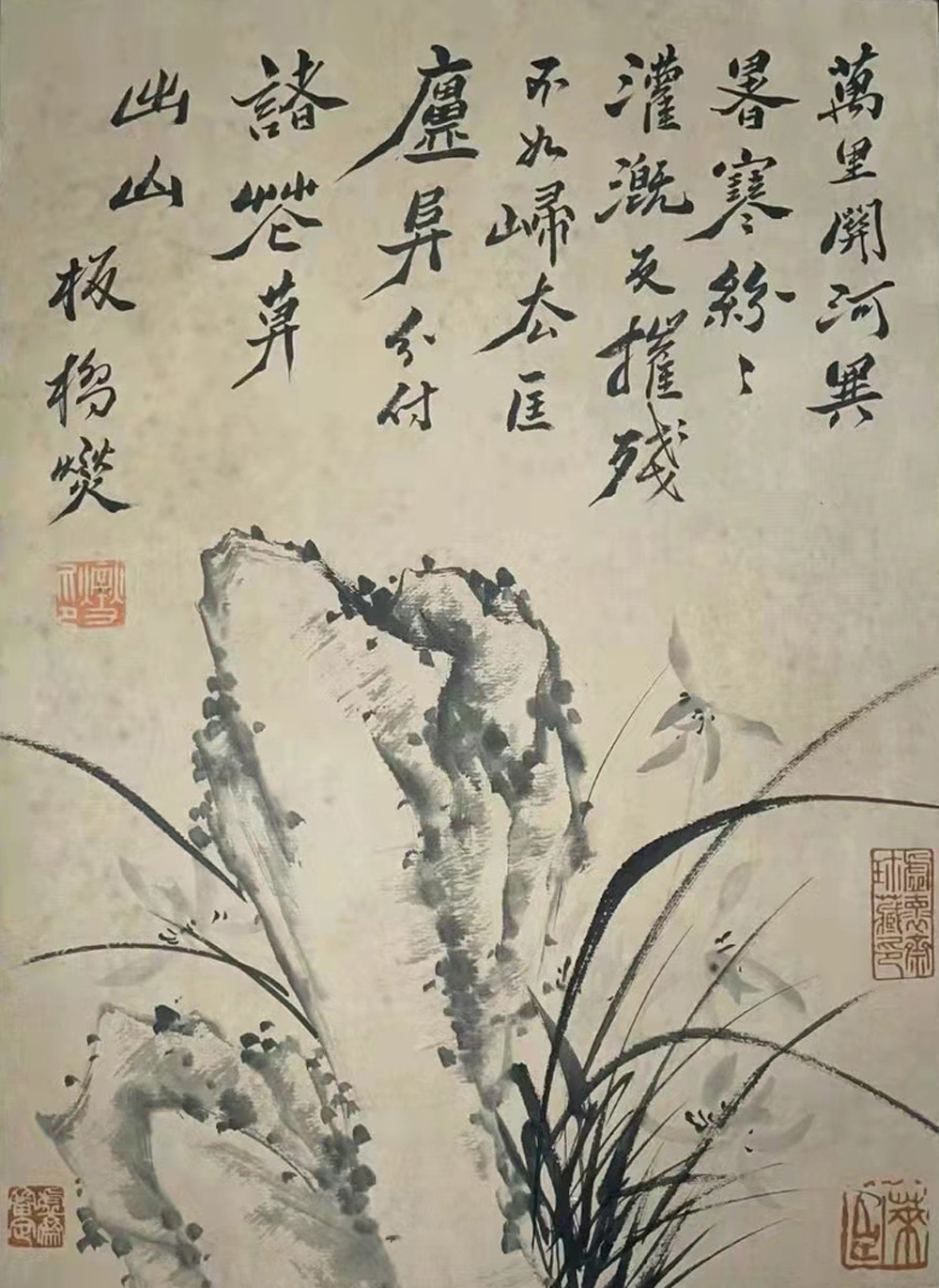

△郑板桥《九畹清芬册》之一

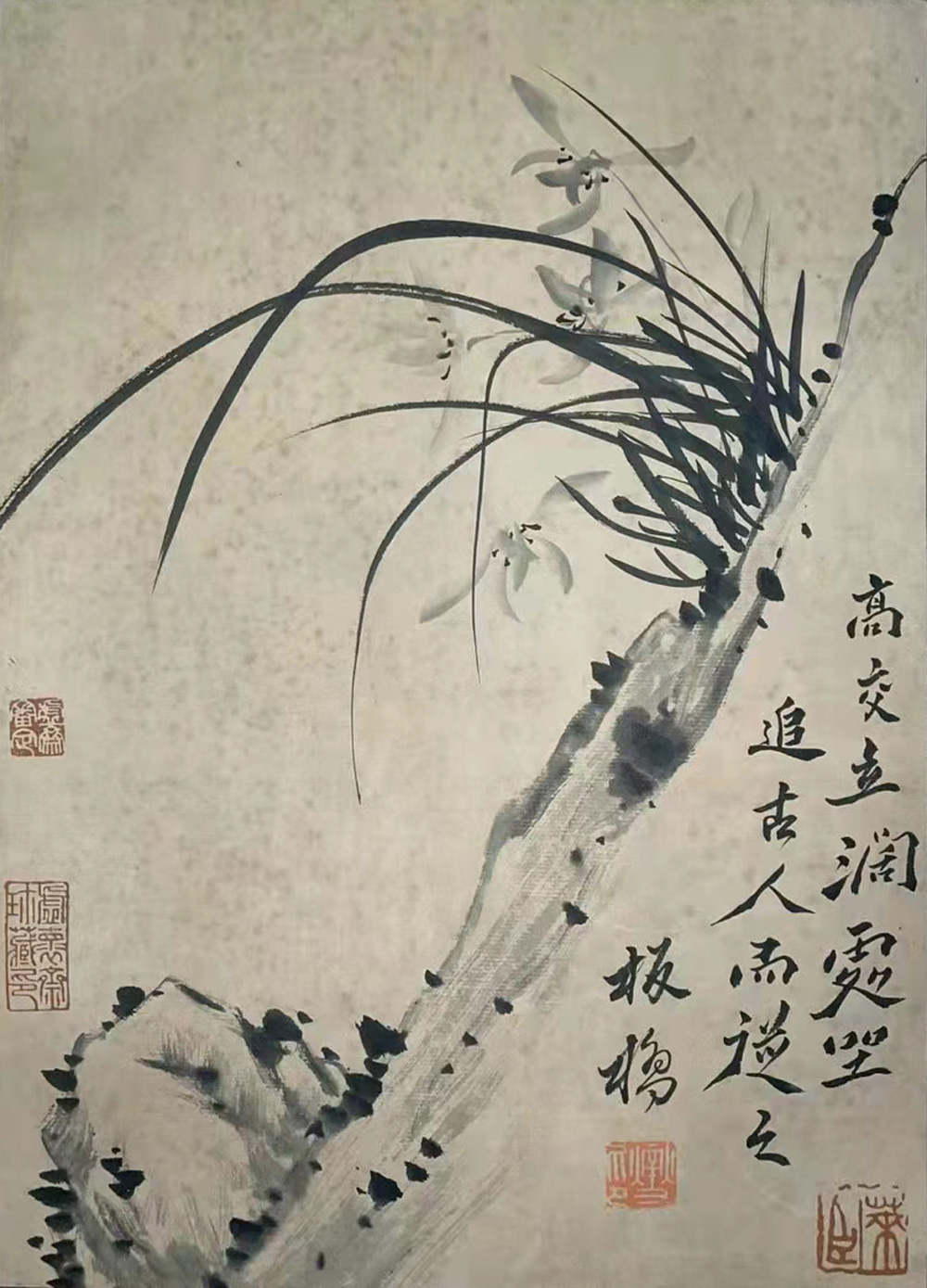

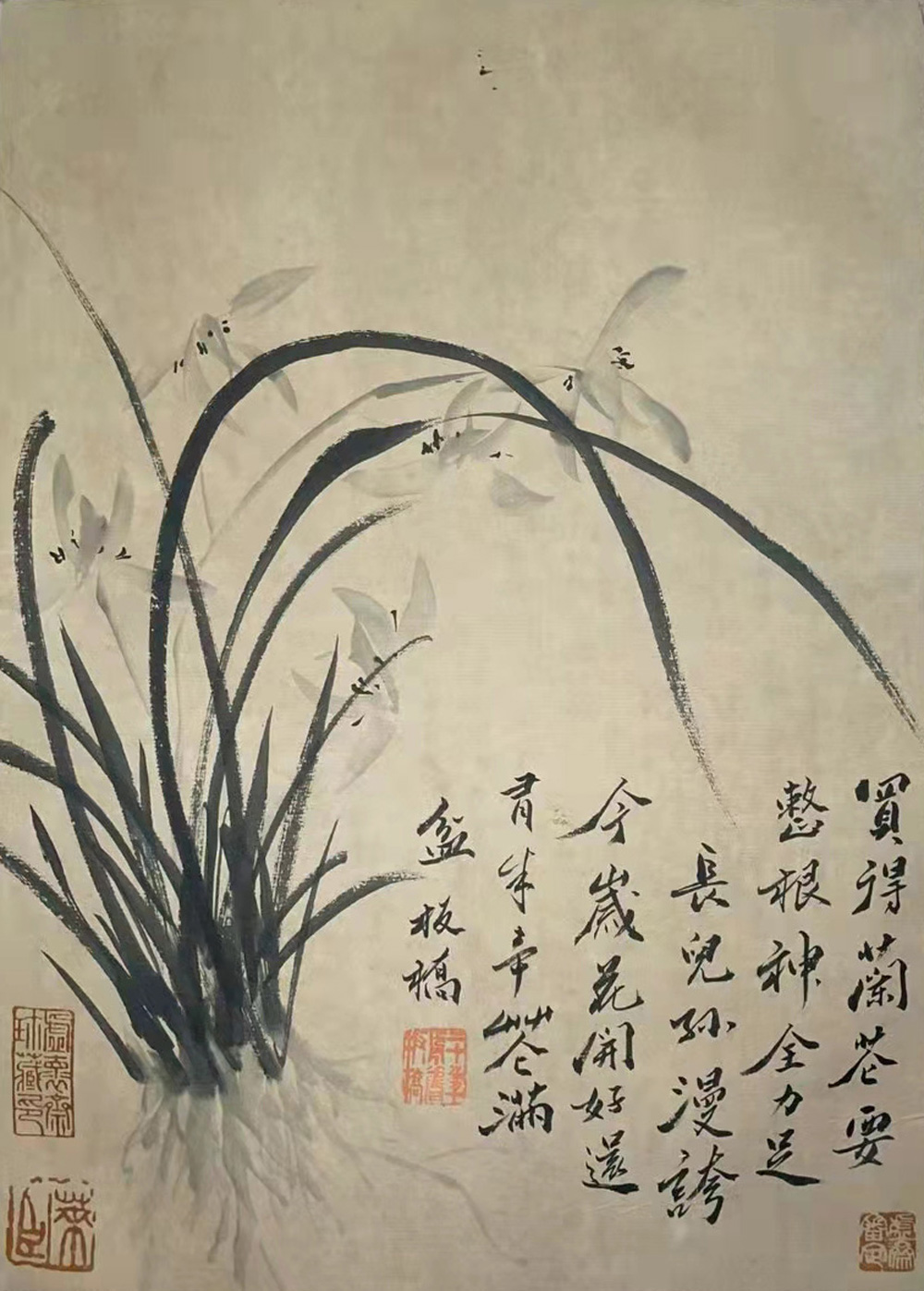

△郑板桥《九畹清芬册》之二

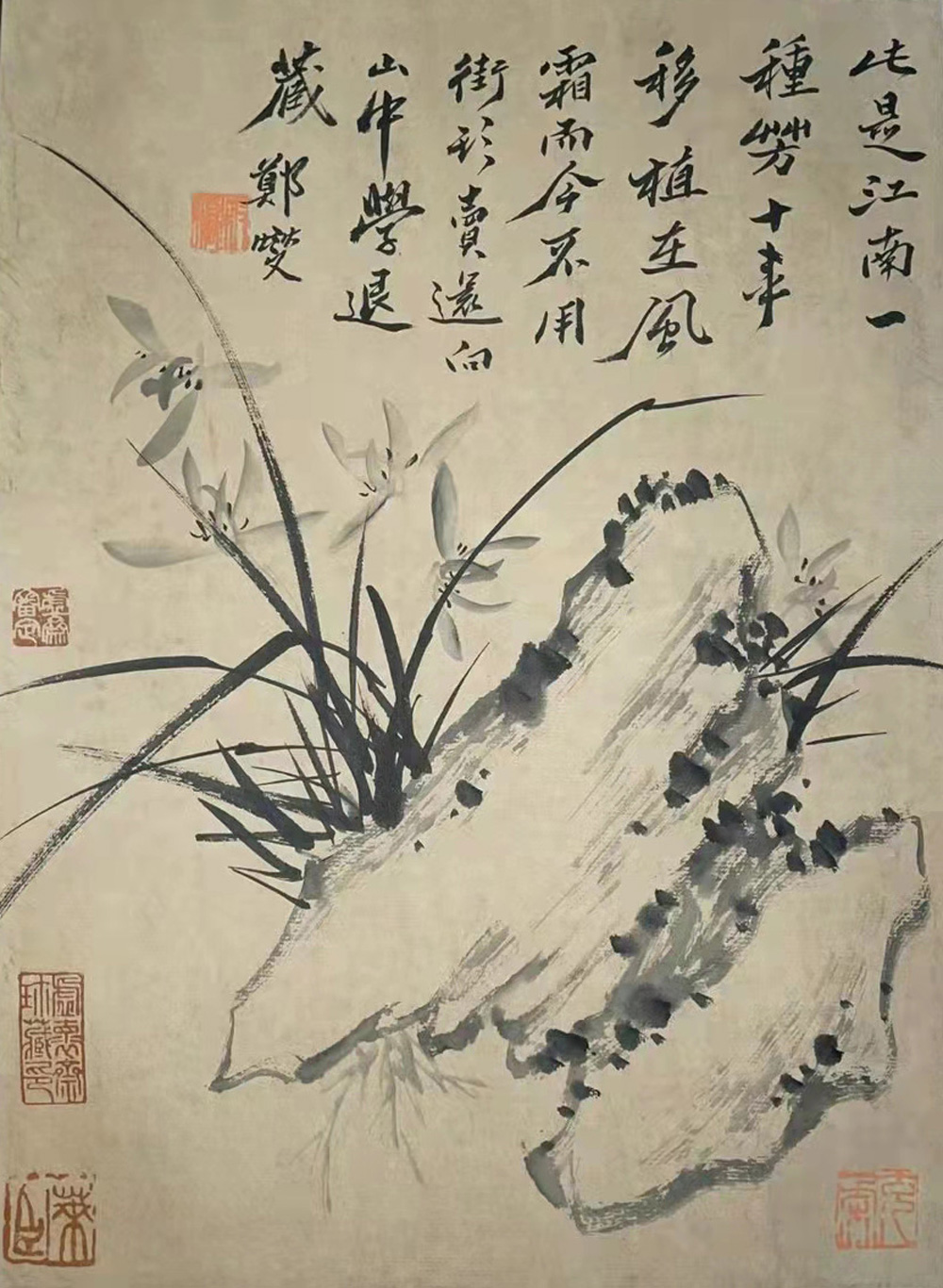

△郑板桥《九畹清芬册》之三

△郑板桥《九畹清芬册》之四

△郑板桥《九畹清芬册》之五

△郑板桥《九畹清芬册》之六

题识:1. 九畹清芬。郑燮。钤印:二十年前旧板桥、克柔。2. 高交立阔处,坐追古人而从之。板桥。钤印:燮印。3. 兰花本是山中草,还向山中种此花。板桥郑燮。钤印:郑、克柔。4. 万里关河异署寒,纷纷灌溉反摧残。不如归去匡庐阜,分付诸花莫出山。板桥郑。钤印:燮印。5. 买得兰花要整根,神全力足长儿孙。漫誇今岁花开好,还有来年花满盆。桥郑。钤印:二十年前旧板桥。6. 此是江南一种芳,十年移植在风霜。而今不用街上卖,还向山中学退藏。钤印:板桥、克柔。

鉴藏印:虚斋审定、莱臣、虚怀斋珍藏印(各六次)。

本册为民国收藏家庞元济、新加坡藏家沈怀祖旧藏。此册未注年份,但笔墨呈现出郑燮晚岁独有的风格。而钤印“二十年前旧板桥”则是另一左证,据考,关于这方印的起始时间,虽无绝对精确的文献记录,但根据郑板桥的生平、诗文及相关史料,可明确其创作并启用时间应在1748年前后,尤其是辞官归隐扬州后(1753年后)频繁使用。

庞元济 (1864~1949),字莱臣,号虚斋。浙江吴兴南浔人。早年好字画碑帖,常临摹乾隆、嘉庆时名人字画,后从事字画买卖。“虚斋审定”是中国近现代顶级书画收藏家兼实业家庞元济的核心鉴定印章之一。庞元济被誉为“民国收藏半壁江山”和“近现代书画收藏界泰斗”,其斋号名为“虚斋”。

虚怀斋主人沈怀祖,新加坡书画收藏家。祖籍福建莆田。自二十世纪八十年代起专注收藏中国近现代书画,尤以陆俨少作品为核心,被誉为“海外陆俨少书画第一大藏家”。藏品亦包括黄宾虹、徐悲鸿、潘天寿、傅抱石等名家之作,形成跨越明清至近现代的完整收藏脉络。沈怀祖的虚怀斋体系以陆俨少专题为锚点,辐射明清至近现代名家,通过学术梳理与市场运作,成为海外中国书画收藏的标杆。

注:虚怀斋主人沈怀祖亦可能是清末民初一文人。1936版《南浔镇志稿》中提及:“沈怀祖,字念劬,室虚怀斋,工兰竹” 。上海图书馆藏《庞元济日记》手稿1923年四月条载:“初九,沈念劬携虚怀斋藏《石涛浅绛山水》来示,与余虚斋所藏册页可称双璧,议合作刊印未果。”证实二人有书画鉴藏交往,沈怀祖字“念劬”与此前《南浔镇志稿》记载吻合。

扬州画派是清代康熙至乾隆年间活跃于扬州地区的革新艺术流派,以扬州八怪为核心代表,其艺术风格突破传统束缚,对后世产生深远影响。郑板桥,名燮,字克柔,号板桥、板桥居士、板桥道人、板桥老人等,江苏兴化人。乾隆元年中进士,五十一岁至六十岁任山东范县、潍县知事。工善诗、词、曲及书札散文,以诗、书、画三绝著称于世。书法以隶篆参入行楷,自称“六分半书”,人称其“乱石铺街”体。尤其擅长水墨写意,兰、竹、石为核心题材。所作几乎每画必题,款式光怪陆离,别具风致。作官前后均居扬州卖画,为“扬州八怪”之一。

此为郑板桥晚年力作,画法继承徐渭、石涛,八大的水墨大写意传统,清雅绝俗。笔下兰蕙寥寥数笔,却独具精神,有数里之香。悬崖峭壁的石缝间、瘦石旁及盆中,有一丛丛分散的山野之兰,呈现生机蓬勃,意趣横生,以浓墨草书之中竖笔法,画出长短的兰叶之阳面,以淡墨书法之技画出兰叶之阴面,形成了多而不乱,少而不疏的兰叶,在加如蝴蝶纷飞的花朵,这正是郑燮所画的春夏之兰在舞动倩影,能使人感受到兰之春夏之气,而能闻到兰花之幽香。图中瘦石以中锋勾勒轮廓,笔致瘦硬秀拔。板桥精画能诗,更擅长书法,揉合古今,自创“六分半书”。图上题跋结字险绝,诸体参合,错落有致。书画相融,凭添雅气耳。

九畹典出屈原《离骚》:“余既滋兰之九畹兮”,象征君子高洁品格。板桥借兰明志,抒发孤傲清高的文人情怀。郑板桥此《九畹清芬册》写兰花六页,或数枝、或一丛,或花或叶,倾斜倚倒,布置极简约,而构思极精巧。每幁无不显示出郑燮那书法如画法,画法如书法的独特面貌。构图章法简洁多变,用笔洒利纵逸,风格劲健。诗、书、画、印,相互生发,意趣隽永。幅幅无累赘之笔,处处能巧拙互用,着墨不多而神气自足,逸笔草草而多见巧思,此文人写意之妙谛也,识者宜细味之。

未经允许不得转载:名人字画网 » 庞元济旧藏——郑板桥《九畹清芬册》

名人字画网

名人字画网

康熙御题 诗画合璧——蒋廷锡绘《富贵牡丹》

康熙御题 诗画合璧——蒋廷锡绘《富贵牡丹》 古贤逸翰——唐寅临张瑀《文姬归汉图》卷

古贤逸翰——唐寅临张瑀《文姬归汉图》卷 清宫遗珍——唐岱沈源《圆明园三景图》

清宫遗珍——唐岱沈源《圆明园三景图》 千秋佳人 富丽典雅——仇英《深闺瓶花图》

千秋佳人 富丽典雅——仇英《深闺瓶花图》 笔精墨妙——王翚《吴山渔隐图》

笔精墨妙——王翚《吴山渔隐图》 天壤孤帧——龚贤《凤台玉箫图》

天壤孤帧——龚贤《凤台玉箫图》 丹枫迎秋 诗画合一——石涛《千山红树图》

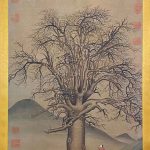

丹枫迎秋 诗画合一——石涛《千山红树图》 有序流传 朱痕累累——黄公望《枯木高逸图》

有序流传 朱痕累累——黄公望《枯木高逸图》 傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现!

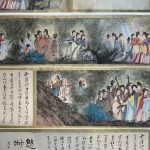

傅抱石长卷《丽人行》,铭心经典再现! 林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝!

林风眠丈二钜制《五美图》,堪称镇馆之宝! 刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制

刘海粟《黄山清凉顶》,馆级巅峰巨制 潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!

潘天寿指画《晴霞》, 四屏通景且首次面世!